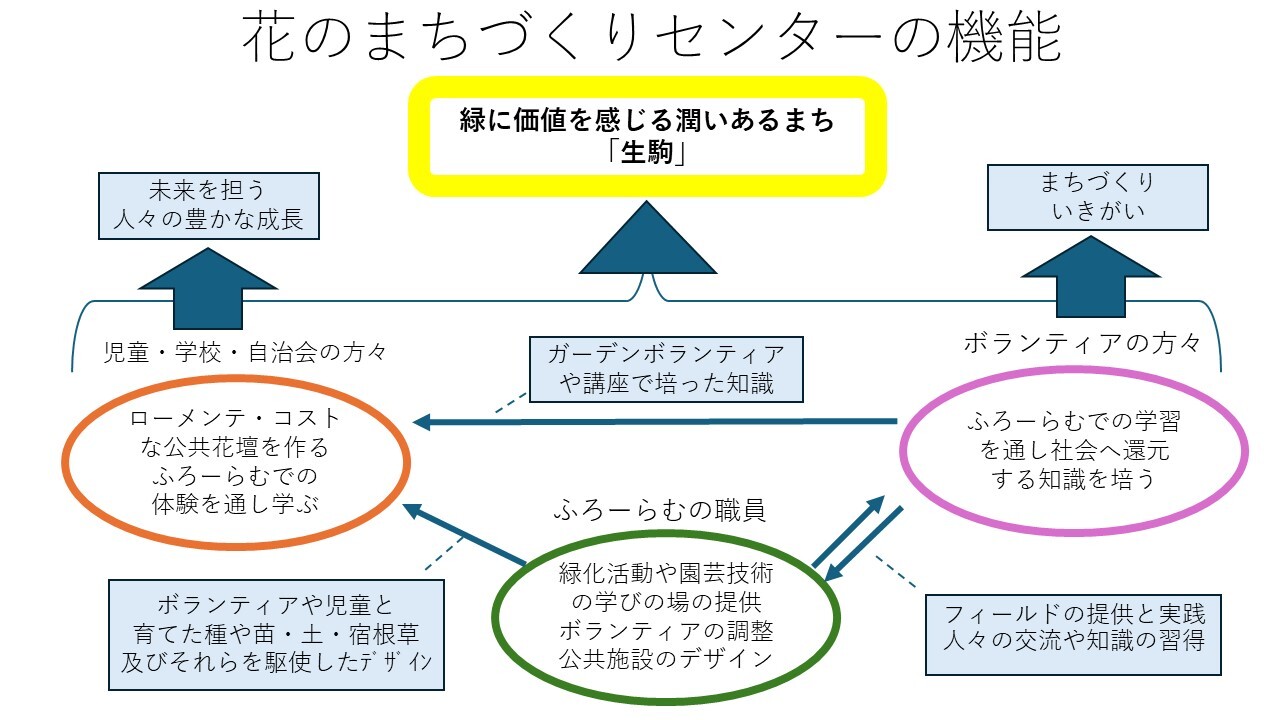

花のまちづくりセンター・ボランティアと協同でデザインする公共花壇

- [更新日:2025年3月19日]

このページでは花のまちづくりセンターの役割を、事例用いて解説します。

実施前の花壇

(生駒台幼稚園)

制作過程はページ下部で

実施後の花壇

(生駒台幼稚園)

おすすめの宿根草

ボランティアとの協同

センターの施設概要のページ → コチラ(別ウインドウで開く)

【モデルケース】生駒台幼稚園での活動

令和6年7月に実施した、おでかけふろーらむの活動記録です。

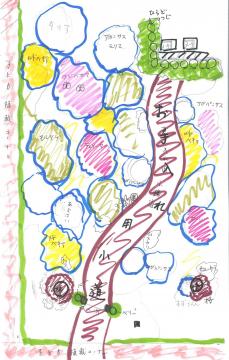

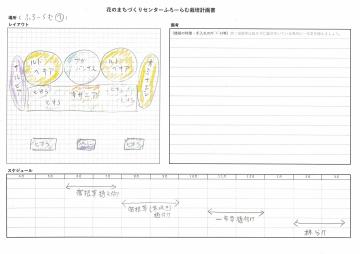

令和6年度当初、幼稚園の園長先生から、他市の視察の予定があるので、花壇を新しいデザインに出来ないかという相談がありました。当初、写真のように花壇はつつじの植え込み等で構成されていました。園と相談しながら、つつじは一部を残して撤去することとし、栽培計画書(デザイン図)を作成、参加いただくボランティアと調整を行い、植栽の日を迎えます。

事前に先生方がつつじを撤去して下さったので、すっきりした状態の花壇。ボランティアさんも集まり植栽を開始します。花壇手前側には新たに植えて下さったベゴニアがあります。

(人員 ふろーらむ職員:4人 / ボランティア:2人)

ベゴニアの配置にも注目です

デザイン図

この日に植栽する苗の植えこみ前の状態です。ふろーらむでは主に宿根草を植えています。

宿根草とは、草花のグループ一つで、シーズンを超す時に、地上部を枯らして生き残る植物のことを言います。なので、花が終わったあとに植え替える必要がなく手間が省けます。

ただし宿根草は、地上部が枯れている期間、どこに何を植えていたか忘れてしまうことがよくあります。そのため、栽培計画書(デザイン図)などを保管しておくことを勧めます。

この日扱うのは、宿根草の中でも育てやすいアガパンサス、ルドベキア、ホスタなど。加えてすでに植えてある、ベゴニア(色:赤・桃・白)と、プランターのサルビア(赤)。これらの配置を、園と相談・アドバイスをしながら苗を仮置きしていきます。一番背の高いアガパンサスを中ごろに置き、先生方と一緒に配置します。苗をポットごと仮置きした写真が次の写真です。

1番背が高いのがアガパンサス

黄色いひまわりのようなものがルドベキア

奥に高い植物があることで目線が上がります

もともと花壇にあったドラセナ(尖った植物)を活かしつつ、「草引き(メンテナンス)」のための道も作っていきます。頻繁に人が歩いて踏み固めるなら、雑草が生えてきません。また、ドラセナも大きくなりすぎていて、葉先のトゲが鋭く危険だったので、その部分を切り落としても問題ないことを伝えました。

ふろーらむで育苗したスターチス・千日紅も配置していきます。

千日紅は、上の宿根草のグループではありませんが、

こぼれた種が発芽して来年花が咲いてくれれば、うまくサイクルが出来ます。

(赤が暑さに強いケイトウ、紫がスターチス)

また、当初からベゴニアの配列を変えています。開始時の写真では一列に並んでいたベゴニアですが、ガーデナーのアドバイスのもと、同じ色でかため「ドット」のように植え替えました。こうすることで、直線の人工的なデザインから自然なデザインになりました。プランターから植替えた幼稚園のサルビアも、ベゴニアより背が高く奥行を生んでいます。

宿根草の ・ホスタ(左) ・ツワブキ(右(写真は真ん中下))

も配置します。どちらも葉が広く、背の高い花の中とフォルムが違い、花壇に「面」を出しています。

今回植えたホスタは7月で花は終わりですが、ツワブキは秋に咲くので順番に花が咲くようデザインされています。

公共施設の花壇では、配管など人工物が見つかることがあります。

この場所では、掘り返し作業中、点検口や昔の花壇の基壇と思われるものが出てきました。

管理に影響を与えないよう、また今後もこの場所が分かるように、プランターを上に置いています。

ガスメーターも管理上、ブラインドはできませんが、オカメツタ(根から移植してうまくいけば根付きます)をこのように植えて、動きを出すことができます。

ボランティアさん、先生方の協力で2時間ほどで作業が完了しました。

完成した花壇が以下のとおりです。

ビフォーとアフターを見比べると違いがよく分かります。

ビフォー

アフター

草引きのための道

触って楽しむラムズイヤー

道のわきに沿うようにケイトウを配置しなるべく歩きたくなるように。先述の通り歩くことで雑草対策になります。

また、花壇の一番手前にはふわふわの質感のラムズイヤーを置き、児童が実際に手で触れられるようにしています。

花がら摘み

(花が咲き終わりかれているものを切ること)

をすると、また次の花芽が出て長持ちします。

摘芯(伸びすぎた茎を切ること)をすると、

花苗が長持ちします。

肥料も追加し、水やりをします。

間延びした植物は、

葉っぱの数枚を残しておくと

切ってもまた元気に育ちます。

(注意)摘んだ花がらや抜いた雑草は、土に完全に埋めると雑草堆肥になります。また、土の上に敷くと雑草が生えるのを遮ったり、蒸発を防ぎます。

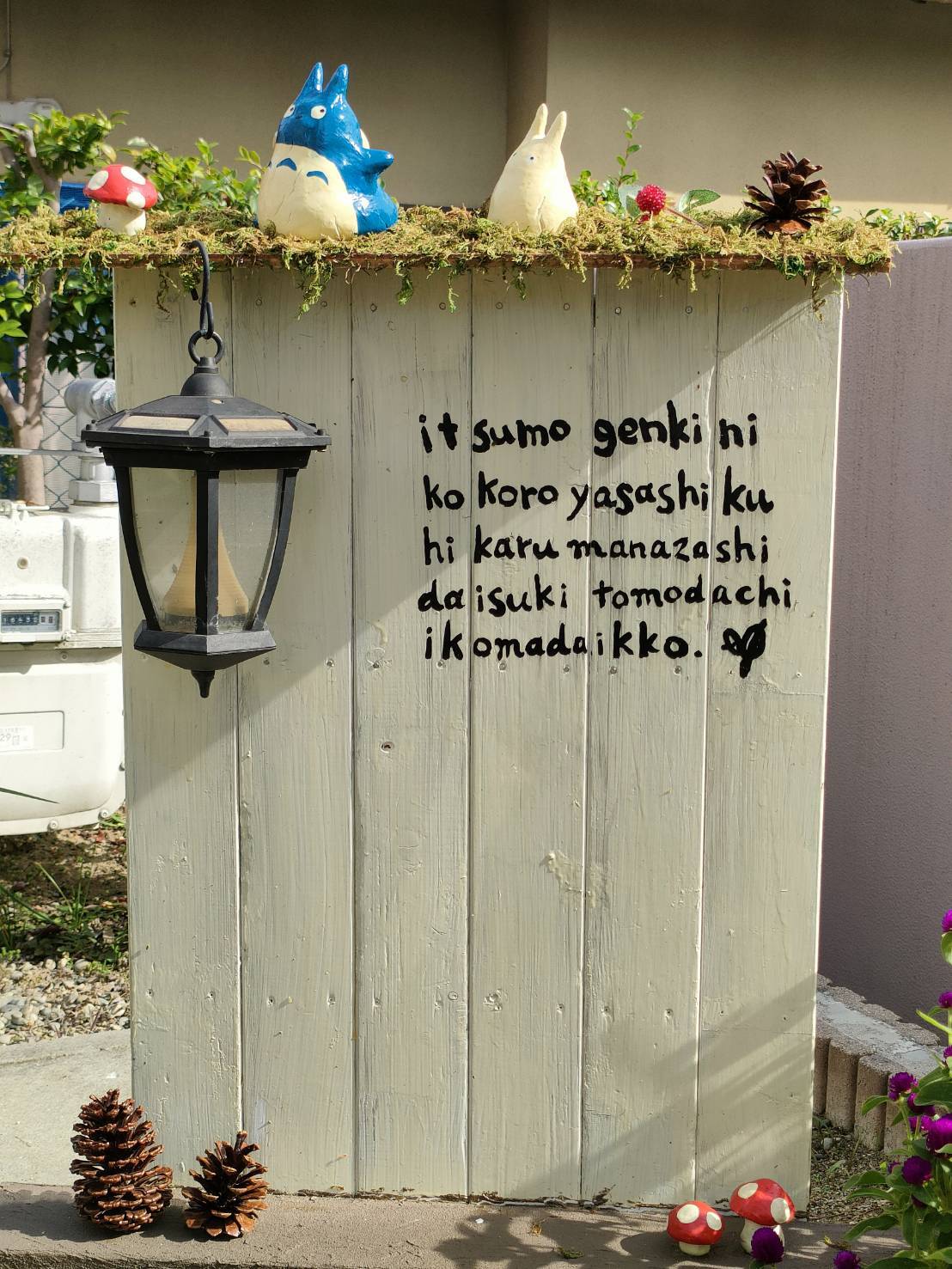

地域の方が提供してくれた看板がついています。

園児の保護者により、かわいい小屋が作られ、園児たちは、毎朝小道を通り通園する。毎日歩くので、そこには、雑草が生えません。

手入れについて

宿根草は地上部に枯れている時は、何を植えたか忘れてしまい、抜いてしまうこともあります。

何を植えているかは、栽培計画で把握しましょう。

計画図

栽培計画例のデザイン

栽培計画書(データ)