『たけのこ通信』(第3号)

- [更新日:2022年9月9日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

新型コロナウイルス感染予防のため、手洗いや3密回避を勧める一方で、経済回復との両立を目指して、国や県・市で様々な取組が行われています。学校では、密を避ける工夫をしながら運動会や修学旅行などが行われています。まだまだ平常通りとならない生活の中で、子どもたちは家でどのような時間を過ごしているのでしょうか。

前回(第2号)では、これを機会に親子の交流を増やすことをお勧めしました。今回お勧めするのは、「読書」です。これまであまり本を読まなかった人も、これを機会に読書にチャレンジしてみませんか。また、保護者の方も小さなお子さんに絵本などを読み聞かせして、本の楽しさを伝えてあげてください。

『たけのこ通信』第3号 読書の楽しさを味わおう!

おうちで親子が一緒にできる活動を紹介!~『家読(うちどく)』のすすめ~

◆親から子へ、絵本の読み聞かせ

子育て経験豊かな「たけのこ」のメンバーですが、読み聞かせの大切さは分かりながらも、自分の子育てでの読み聞かせにはなかなか悪戦苦闘した思い出があります。そんな苦労話や今も地域で読書推進に関わっている中で感じたことを書きました。子育て中の皆さんに、気軽に読んでいただけたら嬉しいです。

読み聞かせの思い出

「心豊かな子に育って欲しい」親はそう思いますよね。

仕事をしながら子育てをしていた私は、時間は短くても濃厚な心のつながりを!と、頑張って毎日寝る前に読み聞かせをしていました。

ところが、思うのと実際取り組むのとでは大違い。

小さいうちは絵本だったので良かったのですが少し大きくなると続き話になり、途中で寝てしまった下の子の為に前日のあらすじを伝え、では今日のお話始まり!と、少し話が進むと例のように下の子はウトウト・・それにつられ一日の仕事の疲れも手伝い私もウトウト・・「お母さん!お話の続き!」と上の子に起こされる毎日、そんなウッカリ母さんでした。

それでも毎日「お話して!」と子どもたちは読み聞かせを喜んでくれていたようです。

こんな失敗?の読み聞かせの思い出ですが、今、娘が私と同じ様に〝読み聞かせ”をしている姿を見て、なんだか嬉しいバアバです。

今思い出すと本当に恥ずかしいですが、一生懸命だった自分が愛おしいです。

絵本のすばらしさ

私は民生児童委員をしていますが、私の地区では子ども支援の活動の一環として、幼児と保護者に参加して頂いて遊びや歌やゲームなどを楽しみ、さらに保護者の皆さん方に交流してもらうイベントをしています。

以前のイベントで、絵本のコーナーがあり、私は「はらぺこあおむし」の大型絵本を読んだことがあります。その時に絵本を聴いている幼児の目は真剣に私に向けられて、そして静かに聴いていることに気づきました。この時に絵本の素晴らしさを感じました。そして終わった後に、あるお母さんが私の近くに来て「この絵本は私の子どもがとても好きなんです。ありがとうございました。」とお礼の言葉を頂き、たいへん嬉しい気持ちになりました。やはり声に出して読むことによって、子どもたちにはいろいろなことが感じられているのだと思いました。

絵本は子どもたちに想像力や集中力をつけ、さらに感性を豊かにさせる魅力があるのではないでしょうか。今の子どもたちにとって、家庭だけでなくいろいろな機会で絵本に触れることによって、さらに絵本のすばらしさを感じてほしいと思います。

絵本の読み聞かせ

先日、私は娘の家へ行き、3歳になる孫を相手に、読み聞かせをしてきました。絵本は皆様ご存知の『アンパンマン』(やなせたかし:作、フレーベル館)で、半円形をした絵本です。内容は、パン工場に命の星が落ちてきてジャムおじさんの焼いたパンに宿ったところから始まりです。アンパンマンは毎日パトロールしながら困っている人がいたら何処へでも助けに行きます。そして「僕の顔はとても美味しいアンパンで出来ているんだよ、食べると元気が湧いてくるよ」と言いながらカバオ・ウサこ・ピョンきちに顔の一部を与えます。欠けた顔の絵を見ながら「真央ちゃん、お顔や頭をこんなに取っちゃってアンパンマンさん痛くないんだろうかね、真央ならどうする?」「いやや、痛そう」「これはねパンだから、ジャムおじさんがまたすぐに美味しいパンを焼いてお顔を付け替えてくれるので大丈夫なんだよ。」「へぇー・・・」などと他愛もない会話を交わしながら、娘が作ってくれた料理を当てに美味しいお酒を飲んだ癒しの一刻でありました。あれから私を見る孫の目が少し変わってきたような気がしています。(ジジ馬鹿かな?)絵本を読んで語り掛けながら、小さな子どもと細やかなコミュニケーションがとれる素敵な時間を神様に恵んでいただいたような気持ちになりました。これからもいろいろな本を読み聞かせしてあげようと思っています。 (感謝)

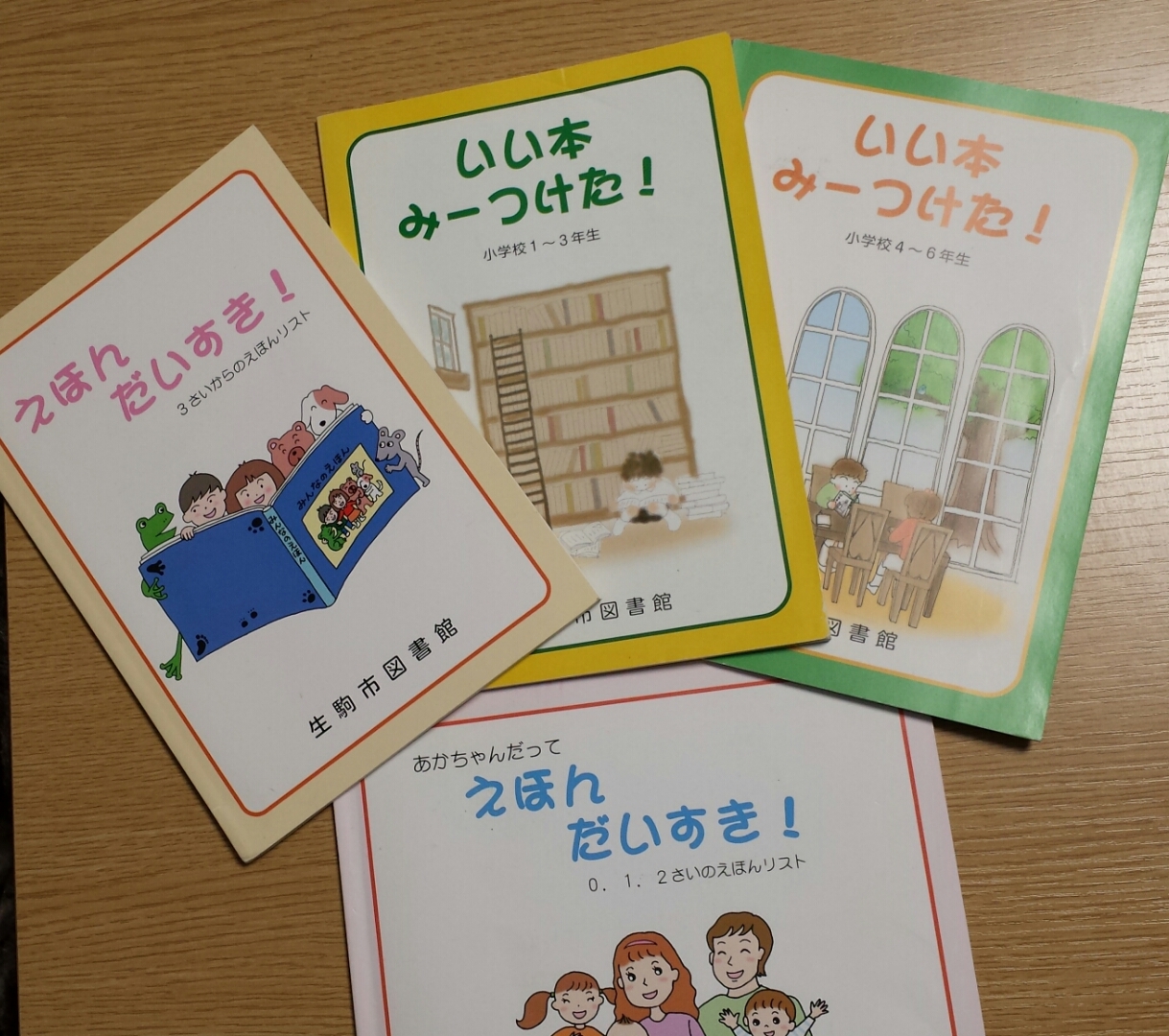

はじめての絵本『えほんだいすき!』~物語『いい本みーつけた!』へ。まずは親が楽しんで。

「絵本が良い」というのは知っていますが、どんなのがいいの?選び方は?読み聞かせは?

子育てに取り入れましたが、迷いと義務的な思いを抱えていました。おまけに、赤ちゃんは、次々とページをめくったり、なめたり…。そんな時、市内図書館の『えほんのかい』を知り参加しました。

司書の方が読み聞かせをしてくださり、気に入った絵本を借りて帰ることができます。

また、赤ちゃん向けブックリスト(写真)をもらいました。これは、長年児童サービスに携わってこられた職員の方が、知識と経験に基づいて選んだ本が掲載されたもので、赤ちゃんから中学生まで年齢に合わせて作成されています。

その中には、自身も幼少のときに親しんだ絵本『ぐりとぐら』などに次々再会!また、読みたくなる紹介文も添えられており、私の方が夢中で選び、読んだりするのが楽しみに。指南書ともいうべくブックリストを是非活用ください。

親が楽しそうにしていると、子どもは「本を読むのは楽しいことなんや」と感じてくれると信じています。

「わが子が字を読めるようになっても」

私は子どもへの本の読み聞かせで後悔していることがあります。

それは、上の子が小学校に上がり、字を習い、字を読めるようになった途端、それまで夜寝る前の読み聞かせをパタリとやめたこと。

当時の私は、「これで、自分で本を読んでいってくれるわ~」と肩の荷が下りた気分でした。フルタイムに残業の私には、読み聞かせはかなりの重労働。本を読みながら私の方が途中で寝てしまうことも多かったのです。わが子が字を読めるようになれば役割を終えられると、浅はかにも思っていたのです。

ところが、数年後。友人からこのようなことを教えてもらいました。

「子どもが字を読めるようになって読み聞かせを止める親御さんが多いけど、止めない方がいい。読み聞かせは、親が自分のためにわざわざ時間を作り、本を読んでくれる。そのことがその子の支えになっていく。愛を感じる。頭が良くなるとか、勉強ができるようになるとか、本好きになるというのは、おまけのおまけ。」

それを聞いた私は、「ああああ、やってしまった」この一言に尽きました。

あの頃の読み聞かせの時間を、取り戻せるなら取り戻したい。だから、小さいお子さんがいる人を見かけると、今から親子でたくさんその時間を持つことができることを羨ましく思います。

わが子が字を読めるようになっても、なるべく読み聞かせは続けてみてください。

本好きになる、勉強ができるようになるということよりも、もっと大事な、人としてずっと生きていくわが子を支える時間になっていく。

私達、親がいなくなったあとも、それはずっとわが子のそばにいてくれます。

『ぼちぼち いこか』 マイクセイラー:作 ロバートグロスマン:絵 今江祥智:訳 (偕成社)

子どもの頃、あまり絵本を楽しむという経験がなく、大人になってから図書館の児童文学の講座や絵本についてのトークなどに参加しました。

絵本の楽しさ、子どもと一緒に新たに感動できることに喜びを感じました。

学生時代の頃より私の周りには本好きの人が多く、いろいろな人との出会いがあったことは宝物のようです。

子どもは3人いますが、赤ちゃんの絵本の定番、松谷みよ子さんのシリーズ、特に『いないいないばあ』は声を上げて喜びました。そして、幼稚園に通う頃には、ひかりのくに社の『きょうのおはなしなあに』を、年齢の違う子どもたちが、寝る前に、夕食もお風呂も早くはいり一日一話季節ごとの話を楽しみにしていた姿が目に浮かびます。

もう子どもといっても皆社会人になり、子どもを持つ親になっていいますが・・・

『ぼちぼちいこか』は、かばさんが失敗しても何度も挑戦する外国の絵本で、大阪弁で訳されています。ユーモラスなことばと絵に癒されます。子どもたちも“ヒポポタマス”と言って何度も手にしました。

ちょっと心が重くなったとき、この本を開いてみてください。きっとホッとします。

◆私のイチオシ! おすすめえほん

お子さんと絵本の読み聞かせをしていろいろお話してみませんか?

家で過ごすちょっとした時間に、寝る前に。短い時間でできる親子のふれあいにおすすめです。

『へんしんとびばこ』あきやまただし 作・絵/金の星社 刊

ふしぎなとびばこをとぶと、いろいろなものに変身しちゃうんです。何に変身するのかドキドキ! この他にも「へんしんシリーズ」がいっぱいあります。

◆『おためし読書』にチャレンジしよう!

「おためし読書」は、読書の習慣のない人や何を読んだらいいか分からない人が、短い時間で読みたい本に出会うことのできるゲーム感覚の本探しです。やり方は次の通りです。人数や回す回数などは自分たちに合わせて変えてもかまいません。この「おためし読書」を取り入れて読書指導をしている市内の小学校もあります。本の苦手な人も楽しく読みたい本が見つかるかも。さあ、やってみましょう!

1 数人でいろいろなジャンルの本を3~5冊ずつ持ち寄り、1か所にまとめる。

2 1人1冊を取り、1列に並んで座るなどして5分間読む。

3 時間になれば、記録票に本のタイトルと作者名、読みたい度合を4段階くらいで記録する。

4 読んでいた本を一方向に順に回し、反対側から次の本を受け取って5分間読む。続けて読みたい本も、読みたくない本も時間になれば必ず回す。

5 これを数回繰り返す。

6 終了後、記録票を見て続けて読みたい本を後でゆっくり読む。

お問い合わせ

生駒市生涯学習部生涯学習課

電話: 0743-74-1111 内線(生涯学習係:3710、文化振興係:3722、青少年係:3731)

ファクス: 0743-74-9100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!