生駒市の伝統産業

- [更新日:2022年9月22日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

生駒市北端には茶筌(ちゃせん)や茶道具、編み針などの竹製品で知られる高山地区があります。

このコーナーでは高山地区で生産している茶筌などをご紹介いたします。

竹の文化を探る

日本の文化と竹との関係は切っても切れないほど深いものがあります。

たとえば竹取物語、そのロマン豊かなストーリーの中に、我々日本人がいかに竹に囲まれて生活していたかがうかがえるようです。

すでに「古事記」や「日本書紀」には竹が天下の良材だということを称え、弓矢、旗竿、槍から笛、柄杓、箸、簾などの幅広い用途を示しています。

その後、武道、音楽、茶道、華道などが盛んになり、竹の需要が伸びて日本文化の発達に貢献したといえます。

また、竹の真っすぐな性質を利用した製品には、香気のような清々しさと美しさを感じます。

「茶道具や茶室には建築や道具を通して、日本の美の姿が見られます。」竹は私たちの生活の身近なところにたくさん用いられています。

しかし、正倉院の時代から竹製品は日本文化の発展とともに歩んで来た歴史があります。

なかでも室町時代から盛んになった茶道の隆盛は竹の需要を一気に高めました。

茶道具だけでも茶杓、茶さじ、茶筌、花生けなどから香合、水指、茶入、菓子器など竹製品の活躍する範囲は実に広くあります。

また、茶室の周りを見ますと、露地の垣、つくばいの柄杓、窓、天井などあらゆる所に素材として用いられています。

それは竹の持つ性質を巧みに生かして、竹ならではの清そな美を醸し出しているといえます。

伝統の技を見る(高山茶筌)

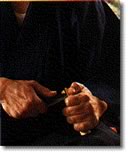

心をこめてつくる真っすぐに伸びて、そしてたわむ竹の性質を生かして繊細に作られる茶筌。

その細かく裂かれた穂の一本、一本が生きている。

竹を見つめる眼に、熟練の技を駆使する指先に、これを用いる茶人たちへと、心がこめられている。

材料を用途や流派などによって60~120本という穂先に、ひとつひとつていねいに小刀などで裂いていきます。刃先ひとつ間違うとだめという細かな作業が続き、文字どおり「手づくりの伝統工芸」です。

茶筌のできるまで(茶筌制作)

1.片木

2.小割り

3.味削り

4.面とり

5.上編み

6.仕上げ

伝統を伝える

生駒市の北端にある高山町は竹製品の伝統の技を伝える里。500年の歴史を有する高山茶筌を初めとする茶杓、柄杓、花器、香合などの茶道具は秘伝の手技によって連綿と高山の人々によって伝えられてきました。

その竹製品の美や姿を広く一般に知ってもらい、地場産業の一層の振興を図ろうと設けられたのが高山竹林園です。

広大な丘陵を敷地として、池や植え込みが配され、資料館、多目的広場、竹の生態園などが設けられ、竹に関する博物館と植物園を兼ねたような施設となっています。

資料館には高山町で生産される茶筌、茶道具、それに竹の編み針などの製品と資料が展示されており、茶筌づくりの工程をビデオで見ることができます。また資料館には和室があって、そこでは白砂の敷き詰められた日本庭園を眺めながらの茶事ができるようになっています。さらにその右には待合やつくばい、露地庭などがしっとりと美しい本格的な茶室の竹生庵があります。

資料館の西に広がる庭園には日本や世界から集められた竹が各種植えられています。一般的なマダケやハチクなどから、珍しい節をしたキッコウチクや色が黒いクロチク、筋が入ったスホウチクなどの生態がじっくりと観察できます。

高山竹林園では毎年秋に大茶会があり、なかでも直径39センチメートルもあるジャンボ茶碗でお茶を楽しむ「円楽大楽茶」は、大勢の市民の笑い声がたえません。

円楽大楽茶

円楽大楽茶は、大きな茶道具(茶碗、茶筌など)を使用し、大勢の方々にお茶会を楽しんでいただくとともに、同席された方々の間に友情の輪が広まることを願い竹林園で実施しているお茶会です。

特徴

- 茶筌の生産地らしく、常に清々しい青竹を使ってお茶をたてる。

- 丸く座り、お互いの顔を見せ合いながら、作法にとらわれずお茶を楽しんでいただく。

- 道具は技術的、材料的、雰囲気的に最大限の大きさにしている。

・茶碗の直径 39センチ

・茶筌の長さ 40センチ