生駒市シティプロモーション「グッドサイクルいこま」

- [更新日:2024年12月6日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

生駒市は、平成31年から「暮らす価値のあるまち」という都市ブランドの確立に向けてシティプロモーション「グッドサイクルいこま」を推進しています。

シティプロモーション研究の第一人者である東海大学の河井孝仁教授は、シティプロモーションを「地域を持続的に発展させるために、地域の魅力を創出し、地域内外に効果的に訴求し、それにより、人材・物財・資金・情報などの資源を地域内部で活用可能としていくこと」と定義されており、本市もそれに沿ってシティプロモーション施策を立案・展開しています。

施策立案の背景

本市は、隣接する大阪のベッドタウンとして発展してきた住宅都市です。大阪難波まで電車で約20分というアクセスの良さと生駒山や矢田丘陵に囲まれた緑豊かな環境を活かし、昭和30年代から大規模な新興住宅地が開発されてきました。

市制施行の昭和46年に約3万7千人だった人口は、現在3倍の約11万7千人に増加しましたが、平成25年をピークに微減傾向が続いています。人口自体はゆるやかな減少にとどまりますが、急速な人口構造の変化は大きな課題です。これまで市の発展を支えた団塊の世代が後期高齢者になり、30年後の令和27年には平成27年に59.8%だった生産年齢人口が10%以上減少し、後期高齢者は2倍に増加することが予想されています。

また、平成27年に策定した第1期の生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略において定住・転入促進策のターゲットとして定めた25歳~44歳の年間の純移動数は、策定時点で-14人と転出が上回っており、市外に住む働き盛り世代を対象に実施したアンケート(平成28年、n=500人)では「生駒に住んでみたい」人はわずか21%、生駒市のイメージが「わからない」人は44.0%にのぼりました。

この状況を変えるため、本市は、平成31年に策定した第6次総合計画で「ベッドタウンからの脱却」という新しい方向性を表明し、豊かな人と人のつながりの中で、市民一人ひとりが多様な生き方や暮らし方を叶えるまちへ進んでいくという方針を掲げました。

施策立案の意図・訴求対象

まちづくりの転換期にあって、プロモーションの方針も変更しました。今までのように、交通アクセスや自然環境の良さ、子育て・教育施策を中心にした行政サービス、新しくて大規模な住宅地といった機能的な要素を発信するだけでは、ベッドタウンからの転換を推進できないからです。

地域をつくる主体は、生駒で暮らす市民の皆さんです。地域に無関心な人が多いと「みんなでまちを良くしよう」という気持ちやアクションは起こらず、結果的に魅力の乏しいまちになります。

しかし、生駒の人・モノ・コトに関心を持ち、年齢や所属を超えた関係ができれば、地域が自分事になります。愛をもって地域の魅力を具体的に語る人が増えれば、多様な地域の魅力が創出され、豊かな都市イメージの形成につながります。「行ってみたい」「住んでみたい」という行動意欲につなげていくための手がかりもつかめるでしょう。

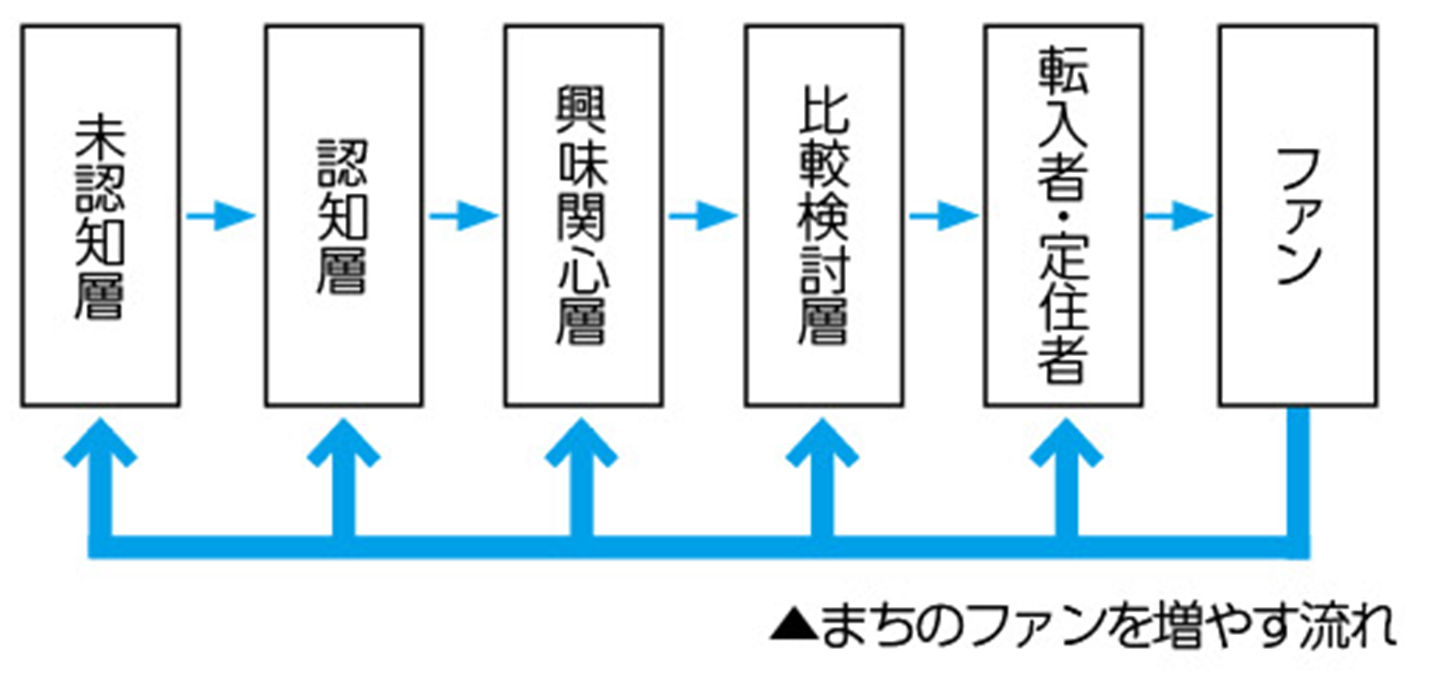

まちが良くなるための活動を応援・感謝したり、そんな活動に参加・挑戦したりする人が増えれば、地域資源を活かした生駒ならではの活動や拠点が育まれます。そこで、「人と人のつながり=関係性」の構築に焦点を当てて、地域の関係性が乏しい「ベッドタウン」から転換し、主体的に地域に関わろうとする意欲の高い「まちのファン」を増やすことに取り組むことにしました。

シティプロモーションのターゲットは、生駒市まち・ひと・しごと創生総合戦略のターゲットである25歳~44歳に合わせています。まちのファンによる魅力の創出や発信を通じて繰り返し生駒に触れてもらい、生駒を知らない人や生駒に興味・関心を持つ人の心を動かす状態をつくること、それによって「暮らす価値のあるまち」という都市ブランドを確立することを目指しています。

成果指標とロジックモデル

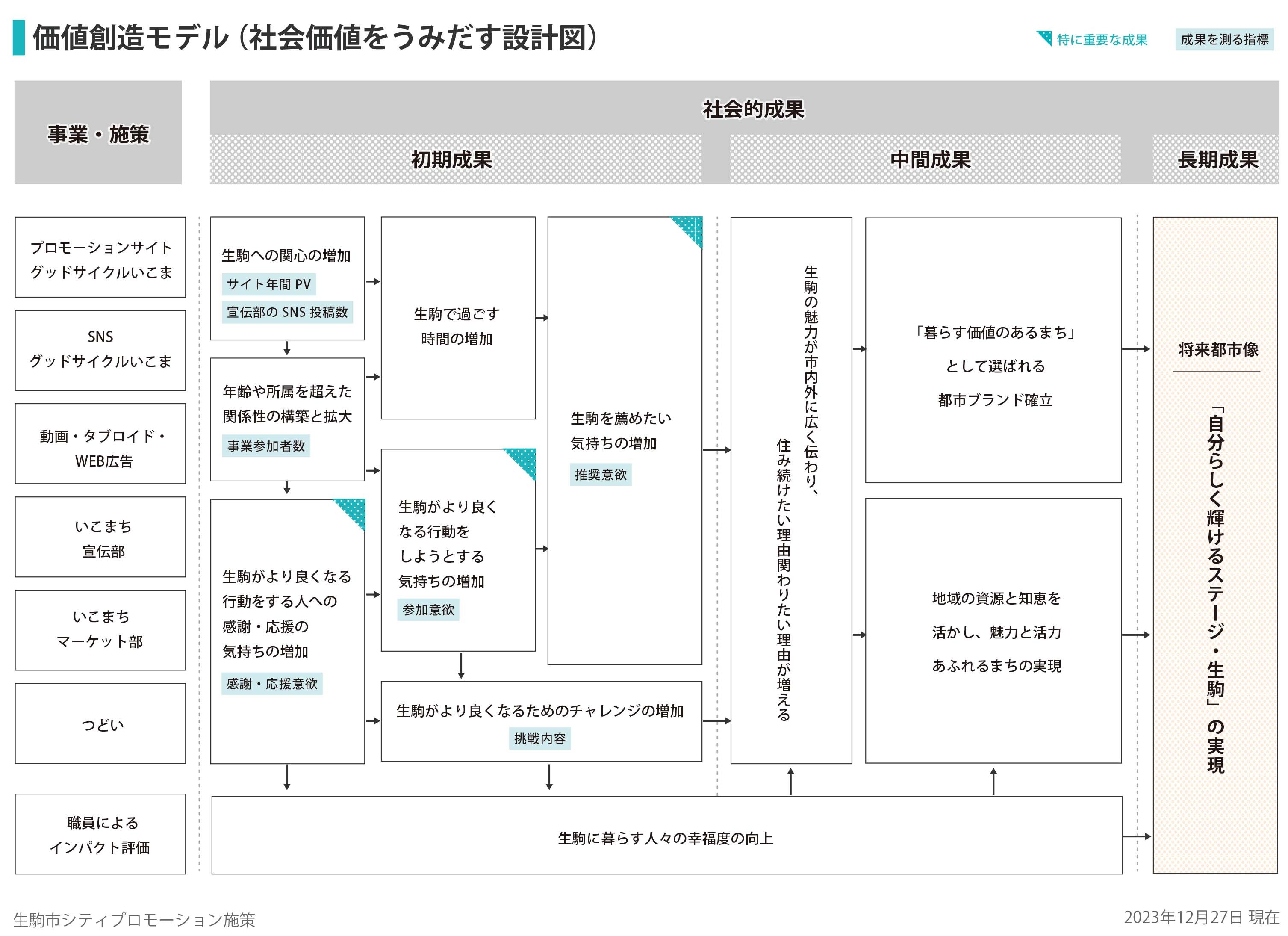

令和5年8月~12月、&PUBLIC株式会社(本社:神奈川県二宮町、共同代表:桑原憂貴氏・長友まさ美氏)と連携し、生駒市シティプロモーション施策の価値創造モデル(別ウインドウで開く)(ロジックモデル)を作成しました。

この取組には、シティプロモーションの第一人者である東海大学の河井孝仁教授にも参画してもらい、成果の分類や指標設定等でアドバイスをもらいました。

シティプロモーションの成果指標

シティプロモーション施策の成果は、河井先生が提唱される「修正NPS」で測定します。

これは、

①生駒を薦めたい気持ち

②生駒がより良くなる行動をしようとする気持ち

③生駒がより良くなる行動をする人への感謝・応援の気持ち

の3つの気持ちを10~0の11段階で尋ね、10~8を推奨者、5~0を批判者として、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで得られる数値です。

価値創造モデル

取組の一例

市民PRチーム「いこまち宣伝部」(平成27年度~現在)

生駒の魅力を発信し、市公式フェイスブックとインスタグラム「グッドサイクルいこま」で発信する市民PRチーム「いこまち宣伝部」です。18歳から49歳までの部員が取材先の選定から撮影・記事作成までを担当し、それぞれの視点で多様な魅力を届けています。

いこまち宣伝部員同士の関係はもちろん、いこまち宣伝部と取材相手、取材された人とSNS「グッドサイクルいこま」の閲覧者との関係がつくられます。活動への参加を通じて応援したい人やまちへの愛着が増えていき、さまざまな形でまちと主体的に関わり続ける人を生み出していることが特徴です。

市公式プロモーションサイト「グッドサイクルいこま」 (平成31年度~現在)

主体的に暮らす市民の皆さんの多様なライフスタイルをメインコンテンツにしたプロモーションサイト「グッドサイクルいこま」。

コンテンツ作成にはプロのライターやカメラマンの協力で一定の世界観をつくることの他に、市民PRチーム「いこまち宣伝部」の有志の皆さんに記事を作成してもらうなど、関係者を増やすことを大切にしています。

ひと足早くまちのビジョンを体現する方々、市のプロモーションに協力してくださる方々のコミュニティを通して、まちづくりの転換期にある生駒への理解と共感を、同心円状に広げることを目指しています。この活動は、取材する人や媒体をつくる人と取材される人、取材された人と生駒に興味のある人の関係性の構築に寄与しています。

いこまちマーケット部(令和5年度~現在)

高まった意欲を発露させる場として始めたのが「いこまちマーケット部」です。生駒にどんなマーケットをつくれば理想の日常が生まれるかについて、対面やオンラインで話し合い、マーケットを開催しています。

つくりたいものは「特別感のあるイベント」ではなく「日常が広がる場所」。

単にモノを売り買いする場ではなく、新しい出会いや会話を楽しめること。店主の人柄やストーリーに共感したり、お店のファンになったりできること。一人でふらっと訪れても、家族や友達といっしょでも居心地のいい時間がすごせること。誰かに話したく幸せな出来事がおこること…。

生駒の特性を理解し、部員や出店者との関係を構築しながら、「このまちで暮らす喜びを感じる場をつくる」ことを目指しています。

まちの交流会「つどい」(令和4年度~令和5年度)

プロモーションサイトやSNS「グッドサイクルいこま」で紹介した人を話し手に迎えて、交流するトークイベントまちの交流会「つどい」(別ウインドウで開く)を2か月に1回開催。フリースクールの運営者やランドスケープデザイナー、授業作家、うつわ屋店主など多様な話し手が話題を提供しています。進行を担当する聞き手もいこまち宣伝部経験者などの市民の方に依頼し、いっしょに企画をつくっています。

関心軸で人を集め、熱量の高いコミュニケーションを生み、継続的な関係性をつくることを目的にしています。

Webメディア「greenz.jp」への広告記事掲出(令和元年度~令和5年度)

ローカルな活動に興味を持っている市外の人に、生駒との接点をつくってもらえるよう、まちづくりの方針と合致する市内の活動を記事化した広告記事を「greenz.jp」に出稿しています。市のプロモーションサイトやSNSは、すでに生駒に関心のある人に向けて運営しており、未認知層へのアプローチは施策ターゲットと重なる読者層を持つメディアへの記事掲出が効果的であるためです。

メディアは、月間10万PV以上で、ローカルに興味がある働き盛り世代を対象とする媒体の中から、費用や媒体コンセプトを比較して選定しました。

これまでの施策の成果

1 地域に関わる意欲の上昇と純移動数の増加

これまでシティプロモーション事業に参加した人に対してアンケートを実施(n=108、令和5年8月)したところ、地域に関わる3つの意欲はいずれも大きく上昇していました。

シティプロモーションのターゲットである25歳から44歳の純移動数は、第1期の生駒市総合戦略を策定した平成27年において-14人、第6次総合計画を策定してまちづくりの方針の転換を表明した令和元年において-86人と転出超過の状況でしたが、その後順調に回復し、令和2年+23人、令和3年+110人、令和4年+99人と転入超過に転じています。マンションの建設や新型コロナウィルス感染症の流行による暮らし方の変化といった様々な要因があるもののシティプロモーション施策も一定寄与していると考えています。

| 地域に関わる意欲(修正NPS) | 参加前 | 参加後 |

|---|---|---|

| 生駒を薦めたい気持ち(推奨意欲) | △25.93 | 86.11 |

| 生駒がより良くなるために行動しようとする気持ち(参画意欲) | △34.26 | 67.59 |

| 生駒がより良くなる行動をする人への感謝の気持ち(感謝意欲) | △1.85 | 89.81 |

2 行動の変化例

3つの意欲は、意欲の上昇にとどまるものではありません。実際に数多くの行動につながっています。この他にも、事業参加者が市に関わる仕事に就いたり、市外で働いていた人が市内に転職したりといった様々な変化が生まれています。

シティプロモーションを開始した当初は、事業担当課や市民活動団体の多くが「担い手の高齢化」を課題にしていました。しかし、今ではシティプロモーションに参加した人たちが各課の事業や地域活動で活躍されており、その課題が解決の一翼を担っていることも施策の成果の一つと考えています。アンケートでは、「生駒で暮らす幸せが向上した」という声も多く寄せられています。

<施策が生んだ成果の一例>

・プロモーションサイト「グッドサイクルいこま」を見て生駒市に転入。サイトで紹介されていた建築士に依頼し、古民家を購入してリノベーションしながら暮らされている。

・いこまち宣伝部で多くのチャレンジを取材したことに刺激を受けた人が、市内に事務所を構え、仕事の拠点をつくられた。

・いこまち宣伝部で取材をしたことがきっかけで、家から徒歩5分の飲食店の常連客になり、店の運営や企画のサポートをされている。

・いこまち宣伝部で活動をする中で、まちが身近になった人が、障害のある子どもの保護者が集まって話せるカフェやマルシェを開かれている。

・事業参加を通じて地域活動が楽しく分担できることを知った人が、自治会の役員になって月1度多世代交流のカフェを自治会館で開かれている。

・専業主婦だった人がいこまち宣伝部を経験後、人を勇気づけ、元気づけるためにローカルフォトグラファーとして活動されている。

3 シティプロモーション施策自体が市の魅力に

シティプロモーション施策は、「協創」をまちづくりの基本的な考え方として掲げる本市の代表的な施策として広く認知され、行政視察の他、研修講師やパネラーとしての登壇機会を多数いただき、市民の皆さんがいきいきと活動される本市の魅力を伝える機会になっています。

「生駒市に行ってみたくなった」「いこまち宣伝部やグッドサイクルいこまに載っている人に会いたくなった」という感想を頂戴し、研修やイベントなどで生駒市の魅力を知った人が実際に市を訪れるきっかけになっています。

つながりと魅力が生まれ続けるまちをつくる

生駒市のシティプロモーションは、一見市外に向けた情報発信力が弱いように見えるかもしれません。しかし、長年一貫した想いで「人と人の関係性を構築することによって、地域に関わりたいという意欲を高める取組」を続けたことによって、意志がつながり、地域を推奨する人や地域に参画する人は確実に増えています。

2022年グッドデザイン大賞を受賞した「まほうの駄菓子屋チロル堂」は、市内で初めて放課後等デイスクールを立ち上げた人、市内で唯一のこども食堂を運営する人、市内で子ども達向けのアトリエを運営する人、プロモーションサイト「グッドサイクルいこま」のディレクターがつながりつくった場所です。

ローカルな活動を掲載する雑誌には、いこまち宣伝部の活動で出会った人が運営する市民活動「公園にいこーえん」や、不登校の子どもたちとその保護者が学び合う活動「トーキョーコーヒー」が特集されました。

プロモーションサイト「グッドサイクルいこま」の掲載がきっかけで、テレビや新聞の取材オファーを受けた人も多くいます。おそらく、そういった報道を見たり、活動に参加したりする人の中にも、生駒を知り語れるようになった人が多く生まれているはずです。

「こうなれば自分も楽しいし、みんなが幸せになるかも」という地域に根差した小さなアイデアや希望を、共感とネットワークを活用して実現する人が増えていけば、それは確実にまちの資産となり、市を知ってもらうきっかけが増え、未来の変化につながっていくはずです。

関係性をつくるサポートをすることによって、まちのことを想う市民のみなさんと共感性に満ちたポジティブな情報を発信し、つながりと魅力が生まれ続けるまちをつくっていきたいと考えています。

関連資料

価値創造モデル(ロジックモデル)

コミュニケーションレポート

お問い合わせ

生駒市経営企画部広報広聴課

電話: 0743-74-1111 内線(広報広聴係:4211、プロモーション係:4221)

ファクス: 0743-74-1105

電話番号のかけ間違いにご注意ください!