避難行動要支援者避難支援事業

- [更新日:2025年10月3日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

避難行動要支援者避難支援事業

近年、集中豪雨や台風、土砂災害など、尊い人命が失われる自然災害が数多く起こっています。中でも、自力での避難が難しいひとり暮らしの高齢者や障がい者の方々が、取り残されたり、逃げ遅れたりして多数被害に遭われています。

高齢化の進行に伴い、被害に遭う可能性の高い人は今後更に増える見込みです。

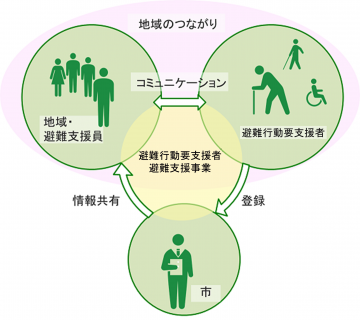

この「避難行動要支援者避難支援事業」は、自然災害が発生した時に、自力や家族での対応が困難で第三者による避難支援を必要とする人(避難行動要支援者)を対象に、避難支援に必要なことや配慮事項などの情報を平時から支援関係者(自治会、避難支援員、民生・児童委員、避難所運営担当者等)に共有しておき、災害時の安否確認や避難所運営に活かしていく制度です。

(注意)本市では、平成23年度から「災害時要援護者避難支援事業」という名称で段階的に事業を進めてきました。令和5年度に見直しを行い、それに伴い名称も災害対策基本法や国の指針と併せて、「避難行動要支援者避難支援事業」に改訂しました。

目次

- 用語の説明

- どんな事業なの?

- セルフプランの作成方法

- 避難支援員になった方へ

1. 用語の説明

避難行動要支援者 (旧 災害時要援護者) | 自力での避難が困難で家族や知人による支援も難しい人。 |

|---|---|

避難支援員 | 避難行動要支援者の避難を支援する人。 |

個別避難計画 (旧 個別支援計画) | 避難行動要支援者それぞれに対応する避難支援員や支援の方法、支援に関する必要事項などをまとめたもので、 個別支援計画よりも詳しく支援方法や配慮事項を記載する。 |

2. どんな事業なの?

地域での助け合い(共助)による支援体制を整備するために、以下のことを避難行動要支援者とその家族、避難支援員、自治会(自主防災会)、民生・児童委員等の地域の方々、福祉専門職、市で協力して取り組みます。対象となる災害は、原則として風水害、土砂災害、地震災害としています。また、市内全域に重大な被害をもたらすおそれのあるその他の災害においても、この事業に準じた対応を実施するものとしています。

(お願い)本事業は地域の方々のご協力で成り立っています。避難支援可能な家族が身近におられる場合は、原則家族で対応していただくようお願いします。

避難行動要支援者を把握します

毎年、市から新規の対象となる人に調査票を送付し、災害時、自分ひとりや、家族・知人などの手をかりて避難できない等の理由で登録を申請した人を「避難行動要支援者台帳」に登録します。

調査票の送付対象は以下の(1)から(4)に該当する人です。(以前に「支援を希望しない」と回答した人も、改めて支援を希望することができます。また、(1)から(4)に準じる人も状況により登録することができますので、希望する人は市役所地域共生社会推進課までご連絡ください。)

(1) 70歳以上のひとり暮らしの人

(2) 要介護認定3以上の人

(3) 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人

(4) 難病患者(郡山保健所に要援護台帳の登録をされている人)

災害に備えて個別避難計画を作成し、情報を共有します

個別避難計画の作成を希望する方については、被災リスクの高い人から優先して作成します。

| 被災リスク | 対象者 | 個別避難計画の作成方法 |

|---|---|---|

| 高 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) ・浸水0.5m以上の区域の方 | 市が主体となり、本人・家族と関係者を招集した地域調整会議を開催した上で作成 |

| 低 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) ・浸水0.5m未満の区域・ハザードの該当がない区域の方 | 本人・家族で作成(セルフプラン方式) |

「個別避難計画」は、避難行動要支援者とその家族、避難支援員、自治会(自主防災会)、民生・児童委員等の地域の方々、福祉専門職、市で共有し、災害に備えます。被災リスクが低い人も、本人・家族で個別避難計画を作成し(セルフプラン方式)、市に提出していただけます。「個別避難計画」の取扱い方は、優先度の高い方でも低い方でも変わりません。

ご希望により、個別避難計画の作成は行わず、名簿情報のみ要支援者名簿台帳に登録し共有することも可能です。

(注意)「旧 災害時要援護者台帳」に既に登録されている人も、個別避難計画の作成を希望される場合セルフプラン方式で作成いただけます。

個別避難計画の作成、情報共有までの流れについては以下の資料をご参照ください。

3.セルフプランの作成方法

個別避難計画のセルフプラン方式での作成を希望する人は、以下の避難行動要支援者台帳登録申請書をご記入いただき登録申請を行ってください。申請書の記入方法は以下の手引きをご参照ください。

4.避難支援員になった方へ

迅速な避難支援に向けて

避難支援員は、平常時から以下の点を心がけていただきますようお願いします。

- 避難行動要支援者本人と日常的な関わりを持ちます。

- 避難行動要支援者の状況と必要な支援内容に変わりがあれば、関係者で変更後の内容を共有します。(変更があった場合は市役所地域共生社会推進課にご連絡ください)

- いざというときに備え、「個別避難計画書」を適切に管理します。

- 避難情報の入手環境を整備します。

例: ・自治会の連絡網の確認

・緊急・災害情報メールの登録(登録はこちら(別ウインドウで開く)から)

・ハザードマップや避難方法等の確認(関連ページはこちら(別ウインドウで開く))

災害時の避難支援の内容は?

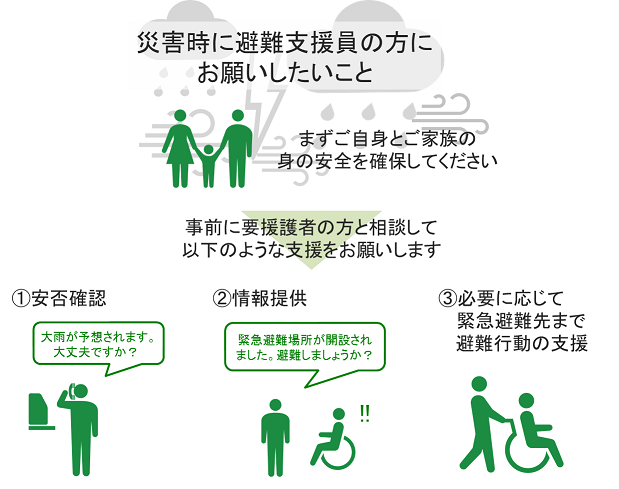

警戒レベル3(高齢者等避難)が発令された際に、個別避難計画に基づいて(1)安否確認 (2)情報提供 (3)避難先までの避難行動の支援を行っていただきます。

災害時の「避難行動」とは「状況に応じた安全な行動をとること」です。自宅が安全なら緊急避難場所などに避難する必要はありません。崖から遠い部屋や2階で安全確保しましょう。巨大台風や大雨による土砂崩れの危険性が高まった際など、自宅にいることが危険な場合には、緊急避難場所などに安全なうちに避難してください。避難行動要支援者、避難支援員は事前にハザードマップ等を確認し、状況に応じてどのような避難支援が必要か話し合い共有しておきましょう。(土砂災害、ハザードマップ、避難の方法等に関するページはこちら(別ウインドウで開く))

(注意)お住まいの地域や自宅の災害リスクや備えなどにより、支援も変わります。

(注意)近隣住民としてできる範囲の支援をするものであり、避難支援員は法的な責任や義務を負いません。

(注意)避難支援員は、災害時にはまずご自身とご家族の身の安全を確保してください。

お問い合わせ

生駒市福祉部地域共生社会推進課

電話: 0743-74-1111 内線(庶務年金係:6060、支援係:6070、事業推進係:6080)

ファクス: 0743-74-9100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!