生駒南小学校の歴史

- [更新日:2024年11月5日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

学校ができたころ

竹林寺 開明舎(かいめいしゃ)

生駒南小学校の歴史は、明治7年(1874年)に有里村の竹林寺に作られた開明舎(かいめいしゃ)から始まります。有里村の本校のほかに、西畑村の道願寺に支校も作られ、大阪との県境近くの子どもたちが通いました。本校に2学級、支校に1学級の3学級でした。

当時の授業料は1か月50銭だったそうです。このころの一般的な家庭の平均月収が1円75銭でしたので、かなりお金がかかったということになります。また、当時の学校はほとんど全員が男子で、女の子は通学していませんでした。

当時の竹林寺

小瀬小学校・小瀬尋常小学校

明治8年(1875年)に、本校が小瀬村、支校が大門村に移され、翌年(明治9年)には学校の名前が小瀬小学校になりました。このころの学校は、南都銀行南生駒支店跡地の近くにありました。

さらに明治20年(1887年)には、小瀬尋常小学校(おぜじんじょうしょうがっこう)に変更されました。

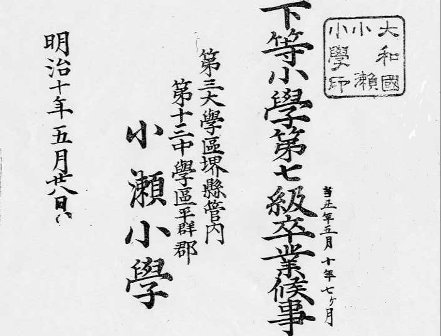

当時の卒業証書(明治10年)

*尋常(じんじょう)…普通(ふつう)の意味です。

南生駒村立南生駒尋常小学校

南生駒尋常小学校(1)

明治21年(1888年)に学校は、萩原村の応願寺のそばに移りました。明治22年(1889年)には、南生駒村ができたのにともなって、学校の名前が「南生駒村立南生駒尋常小学校」となりました。このころになると、読書・算術・作文・習字に修身・地理・体操(1、2年生は、遊技)と教科もふえました。

写真の右側に南生駒尋常小学校がありました。左の道路の突き当たりに応願寺があります。

当時の運動場の跡地は田畑になっています。

*南生駒村…小瀬村・乙田村・小平尾村・萩原村・有里村・藤尾村・西畑村・鬼取村・大門村・小倉寺村・壱分村の11の村が1つの大きな村にになりました。まだ生駒市はありませんでした。

南生駒尋常小学校(2)

明治34年(1901年)に、美努連岡万呂(みののむらじおかまろ)の墓付近、現在の青山台に学校が移りました。当時の校舎は、4つの教室がある建物と事務室・宿直室がある建物、児童用トイレの3つでした。明治42年(1909年)には校歌が制定され、校章も作られたそうです。

青山台に学校が移った明治33年には、授業料が無料になり、全国的に学校に通う女の子も増え始めました。さらに、明治40年(1907年)になると、法令が改正され、義務教育が6年に延長さたので、学校に通う子どもたちが増えてきました。そこで、明治44年(1911年)には、校舎が増築され10教室になりました。その後も、順調に児童数は増え、大正9年(1920年)には9学級540人になり、新しい校地をさがすことになりました。

このころの学校の教科は、修身・国語・算術・日本歴史・地理・理科・図画・唱歌・体操・裁縫(女子)となりました。

当時学校があった場所。奥の木が生えているところが美努連岡万呂の墓。現在では周辺が住宅地になっています。

*美努連岡万呂(みののむらじおかまろ 美努岡万呂 みののおかまろ)…奈良時代の貴族で、大宝2年(702年)には遣唐使に参加して唐(現在の中国)にわたったことがあると、当時の記録に残っている人物。明治5年に偶然発見された墓碑銘から、お墓の位置が分かりました。

現在の場所に学校が移ったころ

南生駒尋常小学校(3)

大正10年(1921年) 4度目の引っ越しで、現在の場所に南生駒尋常小学校が移ってきました。当時の校舎は、木造2階建ての10教室で、現在の東校舎の場所には南生駒村の役場もありました。また、おくれてできた北校舎は天王寺の師範学校寄宿舎を移築されたものでした。

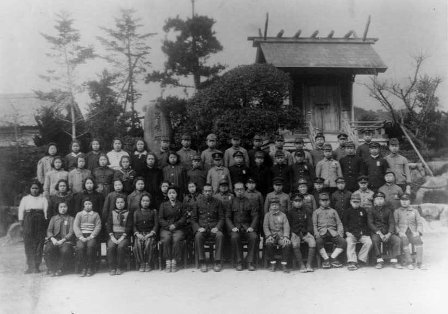

昭和15年(1940年)には、奉安殿(ほうあんでん)が忠魂碑北側に完成し、卒業写真の背景に使われました。また当時の学校では、登校すると奉安殿と二宮金次郎の石像に礼をしてから、教室へ向かうことになっていたそうです。

学校が現在の場所に移ってきた当時の校舎。

当時の校門は国道308号線沿い、現在の東門と中門の間にありました。

運動場側から見た校舎。毎朝全校朝礼(全校朝の会)が運動場で行われていたそうです。

奉安殿前での記念写真撮影の様子。奉安殿は現在の忠魂碑と学童の建物の間に建てられていました。

南生駒国民学校

昭和16年(1941年)に「南生駒国民学校」と名称が変更されました。日本は、この年の12月8日にアメリカやイギリスなどの国々との戦争を始めました。初等科には、国民科として、修身・国語・地理・国史、理数科として、算数・理科、体練科として、体操・武道、芸能科として、音楽・習字・図画・工作・裁縫(女子)がありました。

戦争の後半になると、日本各地の都市や重要な施設がある場所がアメリカ軍による攻撃を受けるようになりました。そこで、昭和19年(1944年)ごろから大都市の子どもたちが地方に避難するようになりました。これを学童疎開(がくどうそかい)といいます。本校にも、大阪府の大阪市東桃谷国民学校(現在の大阪市立東桃谷小学校)の55人の子どもたちがやってきて、戦争が身近なものになりました。

戦争が終わったころの学校

南生駒村立南生駒小学校

昭和20年(1945年)の夏 戦争が終わりました。

昭和22年(1947年)になって、学校の名前が「南生駒村立南生駒小学校」になり、小学校の西側(現在の体育館の場所)に中学校が、昭和28年(1953年)には、村役場跡地(現在の東校舎の場所)に南生駒村立みなみ保育園がつくられ、今の小学校の場所に保・小・中がいっしょにならんでいました。

戦後の新しい教育が始まり、国語・社会・算数・理科・音楽・図画工作・家庭・体育といった現在の教科がそろいました。

このころの木造の北校舎。

昭和29年3月ごろ、本校敷地内にあった中学校。

生駒町立生駒南小学校

昭和30年(1955年)に南生駒村は北の生駒町に編入され、小学校の名前が「生駒町立生駒南小学校」に変わりました。

昭和36年(1961年)の第二室戸台風がやって、大阪湾周辺の地域を中心に大きな災害が発生しました。生駒南小学校も校舎の一部が壊れるなどして大きな被害を受けました。

このころの学校の様子です。子どもたちの後ろにプラタナスの木が立っています。

第二室戸台風の時に壊れた校舎の様子です。

学校が現在の姿になったころ

生駒市立生駒南小学校

昭和40年(1965年)に小学校と中学校の共用する体育館が完成します。これ以降、校舎や施設の新築が続きます。

この間の昭和46年(1971年)に生駒町が生駒市になり、学校も「生駒市立生駒南小学校」という現在の名前になりました。

そして昭和49年(1974年)には、開明舎ができて学校創立100周年を迎えることになりました。

| 年代 | 校舎の新築・増改築の様子 |

|---|---|

| 昭和42年(1967年) | 南校舎完成 |

| 昭和43年(1968年) | 北校舎完成 |

| 昭和46年(1971年) | 学校の北側に中学校移転 西校舎を小学校に移管 |

| 昭和47年(1972年) | 小中共用体育館を小学校に移管する |

| 昭和48年(1973年) | 運動場拡張工事完成。渡り廊下完成 |

| 昭和50年(1975年) | 南校舎増築完成 |

| 昭和54年(1979年) | 東校舎新築完成 |

| 昭和62年(1987年) | 北校舎大規模改修 屋上プール・新体育館完成 運動場の拡幅完了 |

南校舎の増築工事の様子

完成間近の体育館での卒業式

創立100周年を迎えた生駒南小学校の様子。北館・南館以外の建物が現在の様子と違うのが分ります。

校区が分離する

昭和40年代になると、校区の宅地開発が進み、児童数が急激に増加してきました。創立100周年を迎えた昭和49年の児童数が624人でしたが、5年後には1000人を超えるまでになりました。

| 年代 | 児童数の推移 |

|---|---|

| 昭和49年(1974年) | 624人 |

・・・ | ・・・ |

| 昭和54年(1979年) | 1024人 |

| 昭和55年(1980年) | 1102人 |

| 昭和56年(1981年) | 1295人 |

児童の増加に対応するため、本校の校区を分離し、昭和57年(1982年)に壱分小、昭和58年(1983年)に生駒南第二小学校がつくられました。

現在の生駒南小学校

現在の生駒小学校の歴史は下記のURLからどうぞ!

生駒南小学校ツイッター ☛ https://twitter.com/ikoma_minami_e?lang=ja

生駒南小学校ホームページ「学校生活」 ☛ https://www.city.ikoma.lg.jp/0000022372.html

*内容は同じものです('◇')ゞ

お問い合わせ

生駒市 生駒南小学校

電話: 0743-77-8021

ファクス: 0743-76-7206

電話番号のかけ間違いにご注意ください!