働き盛り世代向けの生活習慣病予防について

- [更新日:2025年9月26日]

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ページ内目次

生活習慣病とは

生活習慣病とは、食事やストレス、喫煙、飲酒などの生活習慣がその発症・進行に深く関与する病気の総称です。例としては高血圧症や脂質異常症、糖尿病などがあります。

生駒市民の生活習慣病に関する特徴

生駒市民の生活習慣病に関する傾向を見ていきます。

1.男性の高血圧症の内服治療者割合が、県・全国より高い

→高血圧の状態が続くと心臓病や脳血管疾患のリスクが高まります。普段の食事でうす味を心がけることが大切です。

2.男性の脂質異常症の内服治療者割合が全国より高い

→脂質異常は動脈硬化の原因となります。

3.患者1,000人あたりの人工透析患者数が県より高い

→近年、糖尿病の合併症によって人工透析が必要になる人が増えており、糖尿病予防が重要な課題と言えます。

4.若い人ほど健診の利用が少なく、高齢になるほど健診をよく利用している

→若い世代の方ほど仕事等の理由で健診の受診ができていないことが考えられます。

5.生活習慣改善について、「改善意欲がある人」の割合が県より少ないが「改善意欲がありかつ始めている人」の割合が県より高い

→生駒市では市民の生活習慣病の予防のため、皆様の生活習慣改善意欲を高められるような情報発信を目指していきます。

働き盛りの皆様が日ごろから生活習慣について見直すことで、生活習慣病になるリスクを軽減できます!!

◎参考◎

1~3・・・保健所からみた生活習慣病対策のための課題と対策(奈良県郡山保健所提供)

4、5・・・令和4年8月現在の国保データ(KDB)システムより

自分の生活習慣、見直してみませんか??

自分の生活習慣、普段はなかなか見直す時間がないかもしれません。

生活習慣病は、はじめは自覚症状がないことが多いですが気づいた頃には進行していることも多い病気です。

職場等での健康診断の結果はいかがでしたか?

健康診断の結果が届いた際には一度、ご自身の生活習慣を見直してみましょう!

最近太ってきたなと感じる方・太り気味が気になる方へ

肥満は「万病のもと」と言われています。

肥満には主に2種類あります。

リンゴ型肥満・・・内臓に脂肪がたまるので内蔵型肥満とも言われます。

洋ナシ型肥満・・・皮下に脂肪がたまるので皮下脂肪型肥満とも言われています。

この2つのうちリンゴ型肥満が生活習慣病に関係します。

リンゴ型肥満では内臓脂肪が蓄積され、体に良いホルモンの分泌が減少し、体に不都合なホルモンの分泌が増加します。それらの影響によって動脈硬化、高血圧、高血糖、脂質異常を招きます。

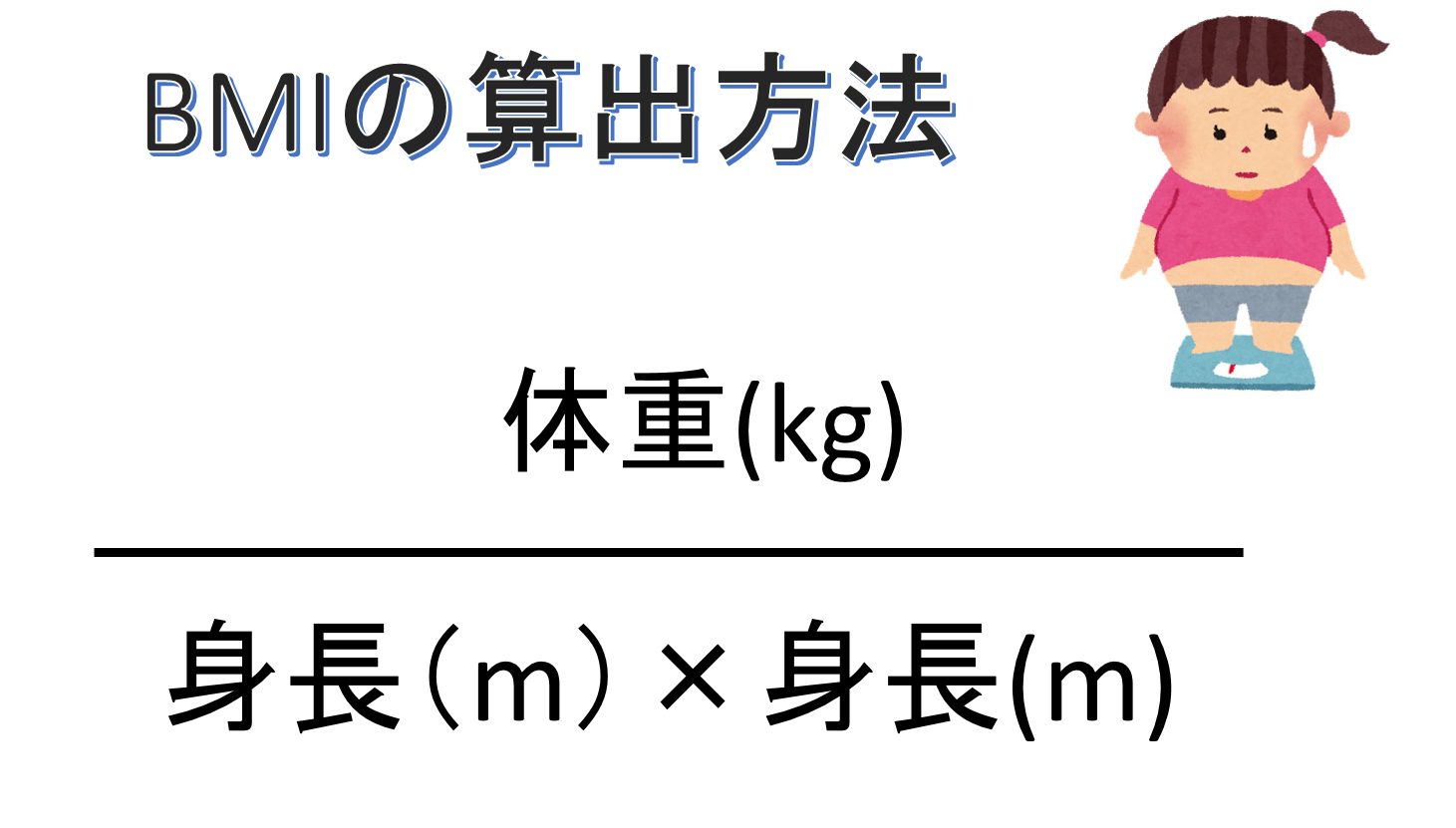

あなたの適正体重は何kgでしょう?

まずはあなたの適正体重を知りましょう。

適正体重はBMI(Body Mass Index)でチェックできます。

18.5未満・・・やせ

18.5~24.9・・・普通体重

25以上・・・肥満

BMIが25を超えると脂質異常症や糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクが2倍以上になり30を超えると高度肥満としてより積極的な減量治療を要するものとされています。

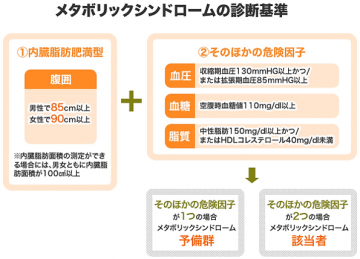

メタボってなに?

メタボリックシンドロームとは

内臓脂肪のたまり過ぎに加えて、高血圧、高血糖、脂質異常の2つ以上が重なる状態のことを言います。

メタボ状態が続くと異常がない人に比べて約31倍も心臓病にかかりやすいという研究もあるほどです。

メタボは動脈硬化の最大の危険因子です。

(注意)右図・・・政府広報オンラインより引用

血圧が高めの方へ

血圧とは、心臓から送り出されたときに血管の壁にかかる圧力のことを言います。

●収縮期血圧(最も大きい圧力)・・・心臓が縮んで血液を大動脈へ送り出すときの血圧を言います。

●拡張期血圧(最も小さい圧力)・・・酸素を運搬し終わって体内から戻ってきた血液で心臓が膨らんだときの血圧を言います。

血圧の種類

高血圧には本態性高血圧と二次性高血圧があります。日本人の多くの人は本態性高血圧です。

1.二次性高血圧・・・甲状腺や副腎などの病気があり、それが原因で高血圧を起こすものをいいます。睡眠時無呼吸症候群も二次性高血圧を合併します。

2.本態性高血圧・・・日本人の大部分は、病気を原因としない高血圧であり、それを「本態性高血圧」といいます。日本人の本態性高血圧は、食塩の過剰摂取が最大の原因といわれています。その他、肥満、飲酒、運動不足などの生活習慣や、ストレス・遺伝的体質などが組み合わさって起こると考えられています。

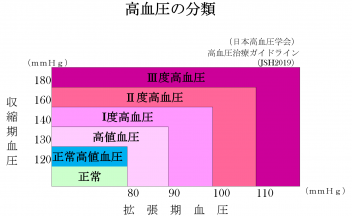

高血圧の分類

高血圧基準は【140/90mmHg以上】です。

しかし、特定健診、特定保健指導の診断基準は135/85mmHg以上としています。

高血圧の最大の原因は食塩の取り過ぎです。

若年・中年の男性では肥満が原因の高血圧も増えています。

高血圧は喫煙と並んで日本人にとって最大の生活習慣病リスク要因です。

動脈硬化について知っておきましょう

動脈硬化は動脈の血管が硬くなって弾力性が失われた状態のことを言います。

動脈硬化は心臓病や脳卒中を招きます。

動脈は心臓から送り出される血液を

全身に運ぶ血管です。

酸素や栄養素を運ぶ重要な役割を

持っており、健康な血管は

弾力性がありしなやかです。

加齢による老化や様々な危険因子によって

血管が厚く硬くなって

弾力性が失われてしまいます。

内腔にプラークがついたり血栓が生じたりして

血管が詰まりやすくなります。

これが動脈硬化です。

特定健診を受けましょう!

特定健診は、40歳~74歳の生駒市国民健康保険加入者を対象に実施しています。

特定健診を受けることで、動脈硬化の進行を早期に見つけ、生活習慣病を未然に防ぎます。

特定健診について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

血糖値が気になる方へ

健康診断の結果、血糖値が高かった方は糖尿病になるリスクが高いと言えます。

糖尿病は血糖値が高い状態が続く病気です。インスリンという血糖値をコントロールするホルモンがうまく働かなることで起こります。

糖尿病が進行すると、日常生活に支障が出るような様々な合併症を併発することがあるので注意が必要です!

詳しくはこちら(別ウインドウで開く)に掲載していますのでご覧ください。

がん(悪性新生物)は生活習慣病のひとつです

がんは生活習慣病のひとつであり、日本人の死因トップでもあります。

高齢化時代の今日、2人に1人が生涯において一度はがんにかかると言われており、今や誰でも遭遇する可能性のある病気です。

しかし、日ごろの生活習慣や生活環境を見直すことでがんを予防できることも分かってきました。

また、早期発見や治療法の進歩に伴って「不治」の病気ではなくなってきていることも事実です。

自分や大切な家族が、がんにならないために、がんを早期発見・早期治療するために、できることは何でしょう?

小さなことからでも行動に移していくことが大切です。

がんの原因

がんは様々な要因によって発症していると考えられており、その中には予防できるものも多く含まれています。

大きな原因は喫煙と細菌やウイルスの感染です。

1.喫煙・・・肺がんをはじめとする様々ながんの原因になることが分かっています。喫煙者本人だけでなく、副流煙によって周りの人にも健康被害をおよぼすことがあります。

2.感染・・・日本人のがんの原因の約20%を占めると推計されています。

| 原因となるウイルス | がんの種類 |

|---|---|

| ヘリコバクター・ピロリ菌 | 胃がん |

| B型・C型肝炎ウイルス | 肝臓がん |

| ヒトパピローマウイルス | 子宮頸がんなど |

がんを予防するためにできること

1.禁煙しましょう・・・喫煙はがんの最も多い原因です。自分だけでなく、周りの家族も守るために禁煙について考えてみませんか?詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

2.がん検診を受けましょう・・・早期発見のために定期的にがん検診を受けることが大切です。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

生活習慣病を食事で予防

食事は生活習慣病と関係が深く,自身で健康管理するのに身近で有効な方法です。

生活習慣病予防のポイントやレシピをご紹介しているので、日々の生活に取り入れてみましょう!

働き盛りのすべての方へ:食事はバランスよく 主食・主菜・副菜をそろえよう

健康な生活を送るためには、栄養バランスに配慮した食事を摂ることが大切です。

主食・主菜・副菜を上手に組み合わせてバランスよく食べましょう。

【主食】...米、パン、めん類などの穀類を主材料とする料理のことです。主に、エネルギー源として重要な炭水化物の供給源になります。

【主菜】...魚や肉、卵、大豆製品などを使った副食(おかず)の中心となる料理です。主にタンパク質の供給源で、体を作るもとになります。主菜は、使用する食材や量、調理方法によって1食のエネルギーや栄養素が大きく変化することが特徴です。

【副菜】...野菜などを使った料理です。主食と主菜に不足しがちな栄養素(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)を補い、体の調子を整えます。

「主食・主菜・副菜」の考え方を基本とすることで、多様な食品を組み合わせて必要な栄養素を摂ることができ、栄養バランスも自然と整います。

献立を考えるときは、1食単位で主食・主菜・副菜を組み合わせるようにしましょう。栄養バランスを整えるには、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上食べるのがおすすめです。

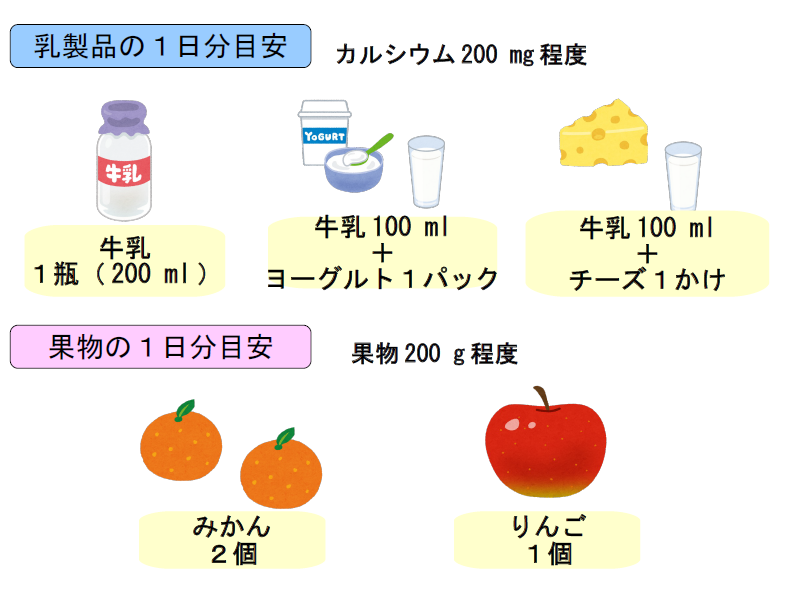

牛乳や乳製品、果物をプラスしましょう。

牛乳・乳製品、果物も1日1品程度組み合わせることでまんべんなく栄養を摂ることができます。

1日の目安としては牛乳瓶1本程度(カルシウム約200㎎)、果物200g程度です。

太り気味が気になる方へ:脂質のとりすぎを防ごう

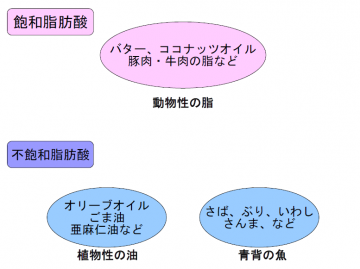

脂質は身体に必要な栄養素ですが、摂りすぎは肥満や生活習慣病の原因となります。

脂質を構成する脂肪酸は大きく分けて2種類あり、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。

飽和脂肪酸は動物性食品に多く含まれ、血液中の中性脂肪やコレステロールを増やしてしまう作用があります。一方、不飽和脂肪酸は植物油や青魚に含まれ、血液中のコレステロールを下げる働きがあります。

ただし、不飽和脂肪酸であっても、高エネルギーではあることに変わりはないので摂りすぎに注意しましょう。

脂質のとりすぎを防ぐポイント

「揚げる・炒める」よりも「蒸す・茹でる・煮る」のほうが脂質は抑えられます。

・1日1食は主菜を魚料理にする

主菜はお肉、魚、卵、豆類(豆腐)を1日のうち重複なく摂ることが理想的です。特に魚料理を1食入れることで多価不飽和脂肪酸であるDHA、EPAを摂取できます。

・野菜や海藻類、きのこ類などを積極的にとる

野菜や海藻類、きのこ類にはコレステロールの吸収を抑える食物繊維が豊富に含まれています。

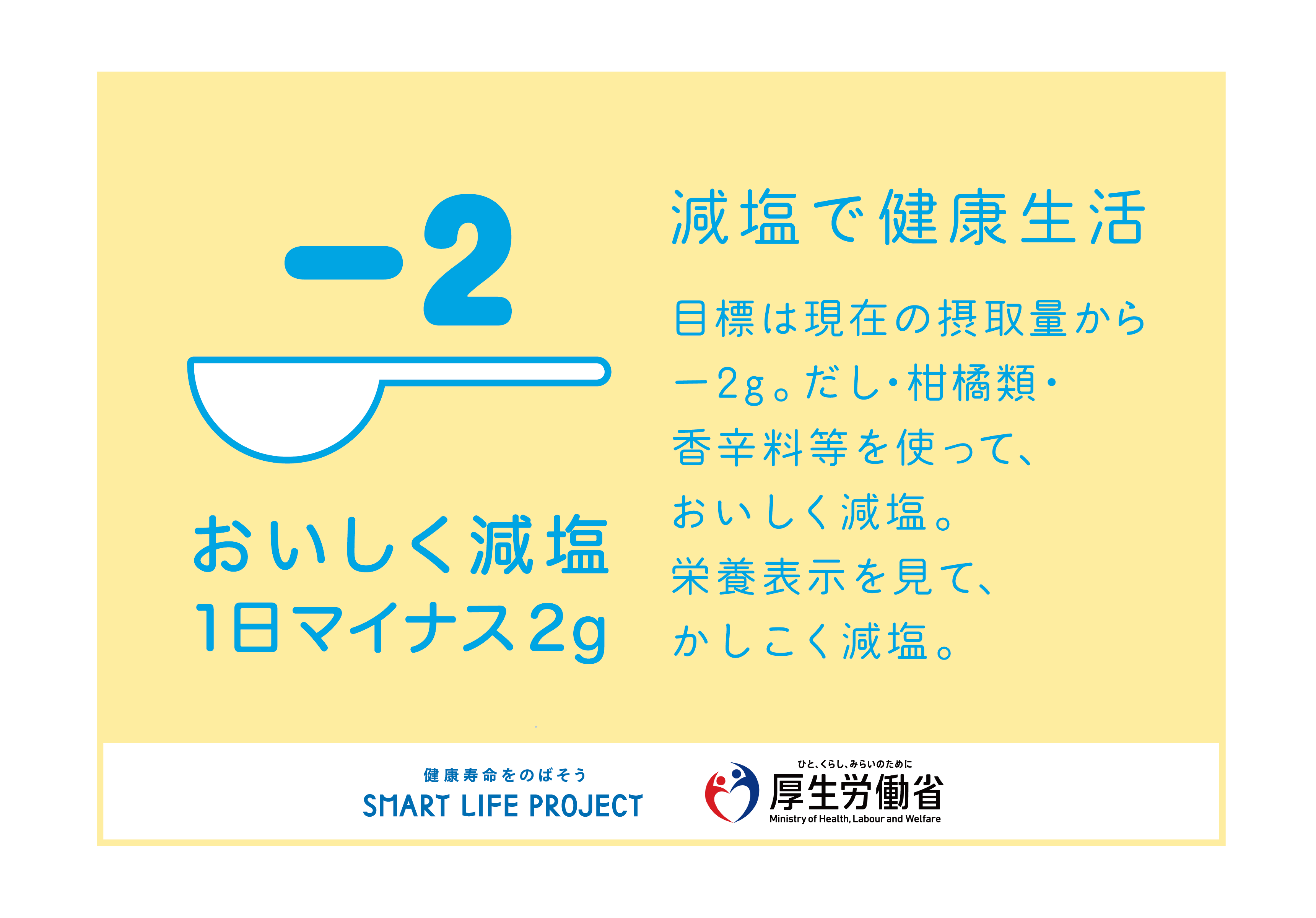

血圧高めの方へ:うす味を習慣化しましょう

食塩の過剰摂取は高血圧の原因となり、脳卒中や心筋梗塞などの生活習慣病のリスクを高めます。

予防のためにも食塩の多い食品や料理は控え、うす味を習慣化しましょう。

現在、日本の食塩摂取量の目標値は男性で1日7.5g未満、女性で6.5g未満です。しかし、奈良県の平均食塩摂取量は男性10.6g、女性9.2gとなっています(平成28年 国民健康栄養調査より)。

うす味に慣れるポイント

塩味以外の味付けを取り入れ、減塩してみましょう。

(例)

うま味→だしが効いた料理は減塩の物足りなさを感じさせません。また、料理が格段に美味しく感じられます。

酸味→酸味は塩味を強調する特徴があるので塩を減らしても美味しい料理になります。酢やレモンなど活用しましょう。

香り→塩味を少なくすることで感じるもの足りなさを生姜やみょうが、しその葉や柚子などの香味野菜で補えます。

辛味→香辛料で辛味や香りをプラスして使うとメリハリのきいた料理になります。カレー粉、七味唐辛子、にんにくなどを利用しましょう。

・外食、加工品、汁物

外食や加工品は味付けが濃く、塩分がたくさん含まれていることが多いです。よく食事に利用される方は、食べる頻度や内容を振り返り、食品成分表を見てどれくらいの食塩を摂取しているのか確認してみましょう。

そして、注意してもらいたいのが汁物です。味噌汁などの汁物1杯は約1.2gの塩分が含まれるので1日1杯程度に抑える必要があります。

また、ラーメンなどの汁を残すと1~2 gの減塩となります。

・減塩商品を利用する

最近は様々なメーカーから美味しく食べられる工夫のされた減塩商品(減塩みそや醤油など)が発売されています。手軽に減塩に取り組めるので食事に活用してみるのもおすすめです。

血糖値が気になる方へ:間食のとり方

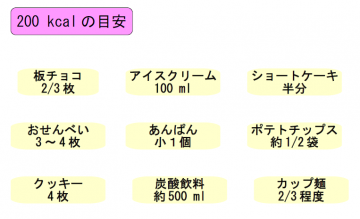

間食の食べ過ぎは肥満や栄養バランスの偏りにつながります。一般的に1日200kcal(1日の摂取エネルギーの10%)程度が適切な間食の摂取量とされています。

200 kcalの例を右に示しました。普段自分がとっている間食がどのくらいか確認してみましょう。

間食のポイント

夜食や寝る前の食事は余分なエネルギーが体脂肪として蓄積されやすく、肥満や糖尿病など生活習慣病のリスクを高めてしまいます。間食をするなら遅くても15時までにしましょう。

・間食は1日1回、量を決めて

だらだら食べは血糖値が下がりきらない状態でまた血糖値を上げることになるので、この習慣が続くと危険です。また、血糖値が気になる方は空腹時に食べるのを避け、食後に摂るなどして血糖値を急激に上げないよう気を付けましょう。

・不足しがちな栄養素を補えるものを選ぶ

普段の食事だけでは不足しがちな栄養素を補える食品を間食に選んでみましょう。不足しがちな栄養素としてはカルシウムや食物繊維、鉄などがあります。

(例)

カルシウム→ヨーグルト、牛乳、小魚 など

食物繊維 →果物、お芋、寒天 など

鉄 →豆乳など大豆製品、ココア、ダークチョコレート など

生活習慣病を運動で予防

働き盛りの皆さんは普段、定期的に運動する習慣を継続することは難しいかもしれません。

新型コロナウイルスの影響で、テレワークやおうちでの時間が増えている人も多いのではないでしょうか?

生駒市ではおうちでもできる運動の動画を配信しています。

お子さんやご家族と楽しく運動してみましょう!!