第2章 生駒らしい景観の特性

(2)生駒山の存在感

1)いつもそこにある生駒山

生駒山の姿は、生駒谷のあらゆる場所から目にすることができます。みなさんも「生駒山の方に向かって右(左)」といったふうに、無意識に方角の手掛かりにしていることもあるのではないでしょうか。 特に意識はしなくても、いつもそこに生駒山がある――それだけで安心感を与えてくれる生駒山は、なくてはならない生駒の景観の要素となっています。

「生駒聖天」の名で全国から信仰を集める宝山寺と境内の般若窟(門前町)

2)信仰の対象としての生駒山

生駒山は昔から、その神聖な姿により、遠く離れた所からはるかに拝む遙拝の対象ともなっていました。万葉集には、九州におもむく防人(さきもり)たちが、大阪湾から生駒山を仰いで詠んだ郷愁の歌も残されています

難波門を漕ぎ出てみれば神さぶる 生駒高嶺に雲ぞたなびく(万葉集・巻二十)

往馬大社は、古い書物にも名前が登場する歴史ある神社です。生駒山を御神体として祀っていたと考えられており、山頂からちょうど真東の方向に位置しています。

また、生駒山中は、山へ籠もって厳しい修行を行うことにより、霊力や悟りを得ることを目的とする修験の場もありました。現在でも、いくつもの行場があります。

宝山寺は、約300年前に湛海律師(たんかいりっし)が中興開山し、「生駒の聖天さん」と呼ばれ、市内外から信仰を集めてきました。般若窟と呼ばれる岩屋では修験道の開祖といわれる役行者(えんのぎょうじゃ)が吉野の大峯山や金剛山などを開く前に、宝山寺で般若経を書き写して納めたと言われており、弘法大師も修行したと伝えられています。そのような伝説にちなんだ史跡が生駒谷の各所に伝承されています。

往馬大社は、古い書物にも名前が登場する歴史ある神社です。生駒山を御神体として祀っていたと考えられており、山頂からちょうど真東の方向に位置しています。

また、生駒山中は、山へ籠もって厳しい修行を行うことにより、霊力や悟りを得ることを目的とする修験の場もありました。現在でも、いくつもの行場があります。

宝山寺は、約300年前に湛海律師(たんかいりっし)が中興開山し、「生駒の聖天さん」と呼ばれ、市内外から信仰を集めてきました。般若窟と呼ばれる岩屋では修験道の開祖といわれる役行者(えんのぎょうじゃ)が吉野の大峯山や金剛山などを開く前に、宝山寺で般若経を書き写して納めたと言われており、弘法大師も修行したと伝えられています。そのような伝説にちなんだ史跡が生駒谷の各所に伝承されています。

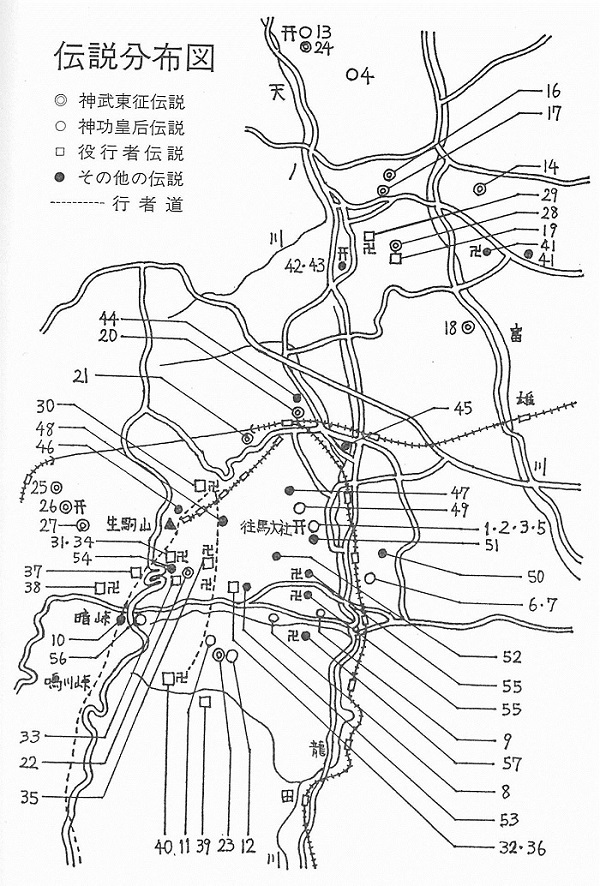

伝説の分布 出典:『生駒谷の祭りと伝承』桜井満、伊藤高雄編

生駒山がそのような数々の伝説に彩られていることを知れば、生駒山を見る目が変わってくるのではないでしょうか。