○生駒市消防職員服務規程

平成27年8月31日

消本訓令甲第1号

生駒市消防職員服務規程を次のように定める。

生駒市消防職員服務規程

生駒市消防職員服務規程(平成5年11月生駒市消防本部訓令甲第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務規律(第3条―第19条)

第3章 休暇、欠勤及び時間外勤務等(第20条―第23条)

第4章 出退勤及び出張(第24条―第27条)

第5章 勤務交代(第28条・第29条)

第6章 指導監督(第30条―第32条)

第7章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 生駒市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 消防本部にあっては課長以上の職にある者、消防署にあっては署長、副署長及び分署長をいう。

(2) 幹部 消防司令以上の階級又は消防司令相当職以上の職にある職員をいう。

第2章 服務規律

(職責の自覚)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者として、公務員であることを常に自覚し、市民の生命、身体及び財産を守るとともに、市民からの信用及び信頼を築くため、昼夜を問わず全力をあげて職務の遂行にあたらなければならない。

2 職員は、強い自覚と高い倫理観を持ち、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から職員相互の融和を図り、規律を保持し、強固な団結を維持しなければならない。

(職員の品位)

第4条 職員は、職務の内外を問わず、職員としての信用を傷つけ、又は品位を失うような行為をしてはならない。

(災害等への対応)

第5条 職員は、常に災害その他緊急用務の発生に備えなければならない。

2 職員は、災害その他緊急の用務により召集の命令を受けたときは、傷病その他やむを得ない事情がある場合を除き、直ちにこれに応じなければならない。

3 職員は、勤務外であっても、災害の発生を認知し、又は災害に遭遇したときは、当該災害の防除及び人命救助のために必要な措置をとるよう努めなければならない。

(命令、報告等)

第6条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の指揮系統によらなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。

3 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに上司に報告しなければならない。

(外出等)

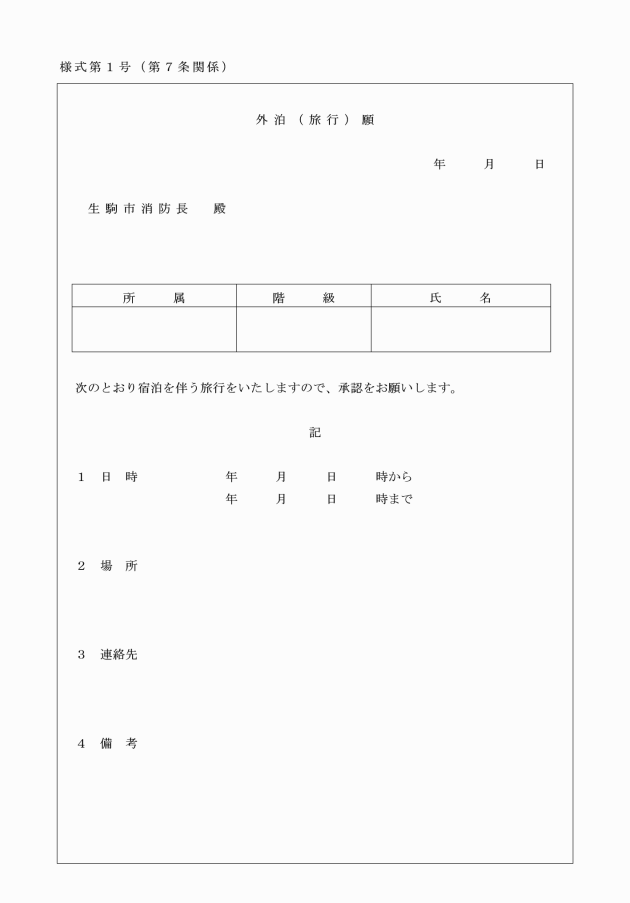

第7条 職員は、職務の内外にかかわらず、常に所在を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、外泊(職務外の宿泊を伴う旅行をいう。)をしようとするときは、外泊(旅行)届(様式第1号)により事前に消防長の承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかに承認を受けなければならない。

(平28消本訓令甲2・一部改正)

(事故等の申告)

第8条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。

(所見公表の制限)

第9条 職員は、所属長の承認を得ないで職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、及び寄稿してはならない。

(供応等の禁止)

第10条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(自己啓発)

第11条 職員は、常に創造的な自己啓発に励むとともに、職務を遂行するために必要な知識及び技能の習得並びに体力の練磨及び健康の増進に努めなければならない。

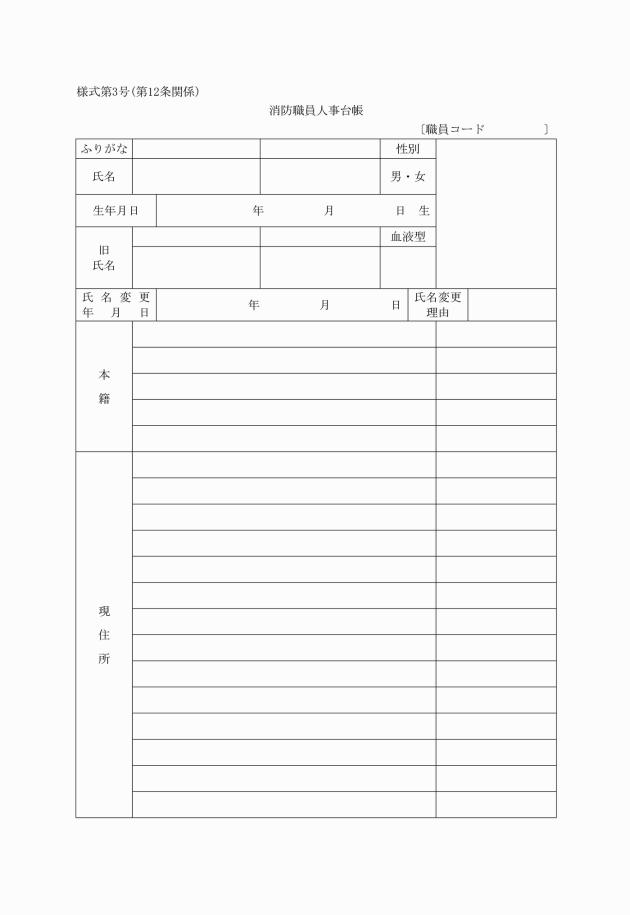

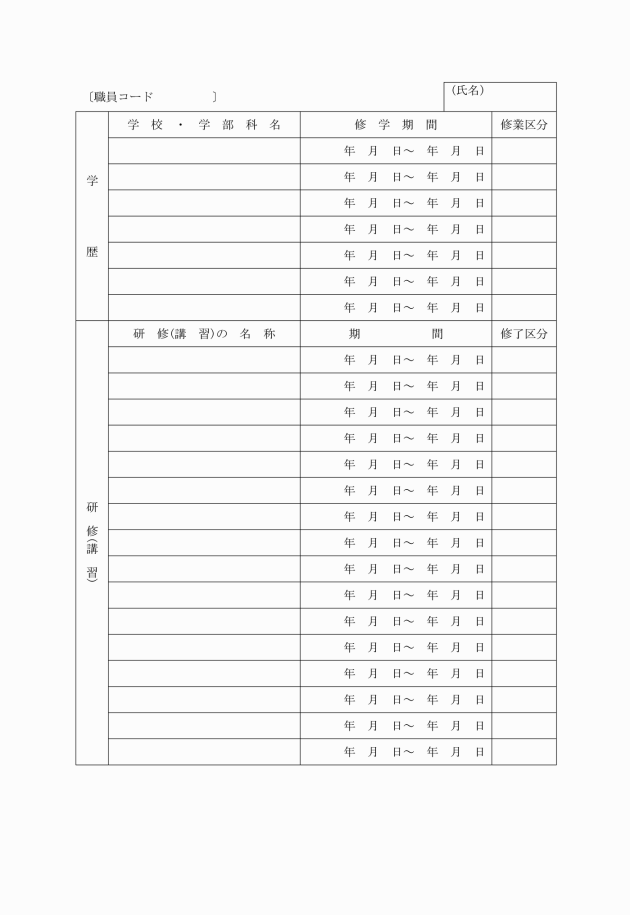

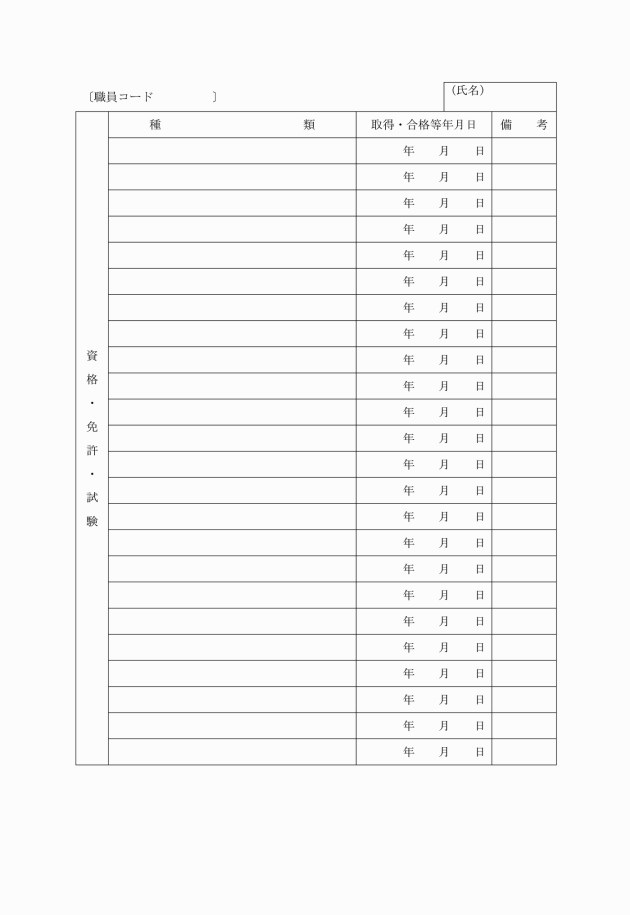

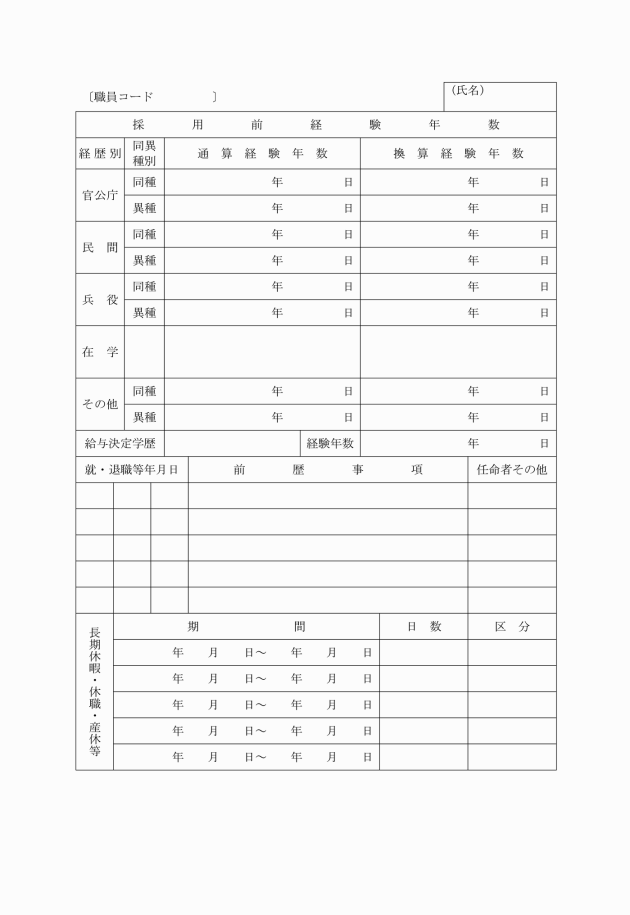

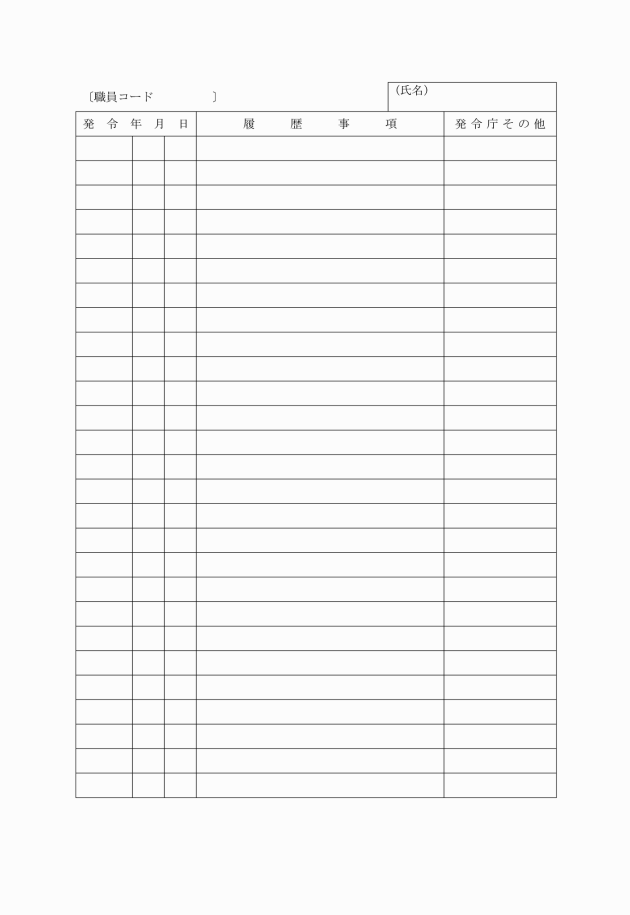

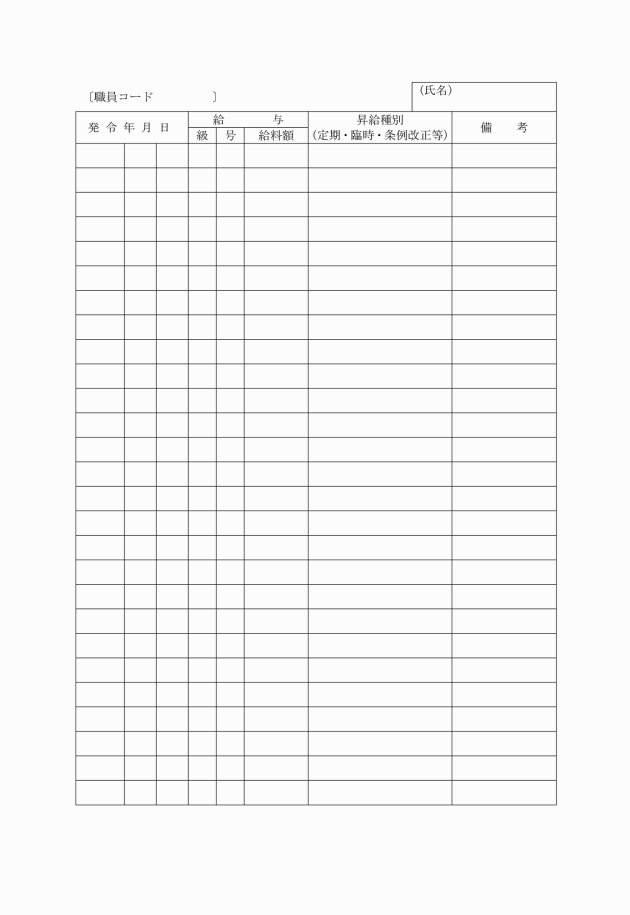

(人事台帳等)

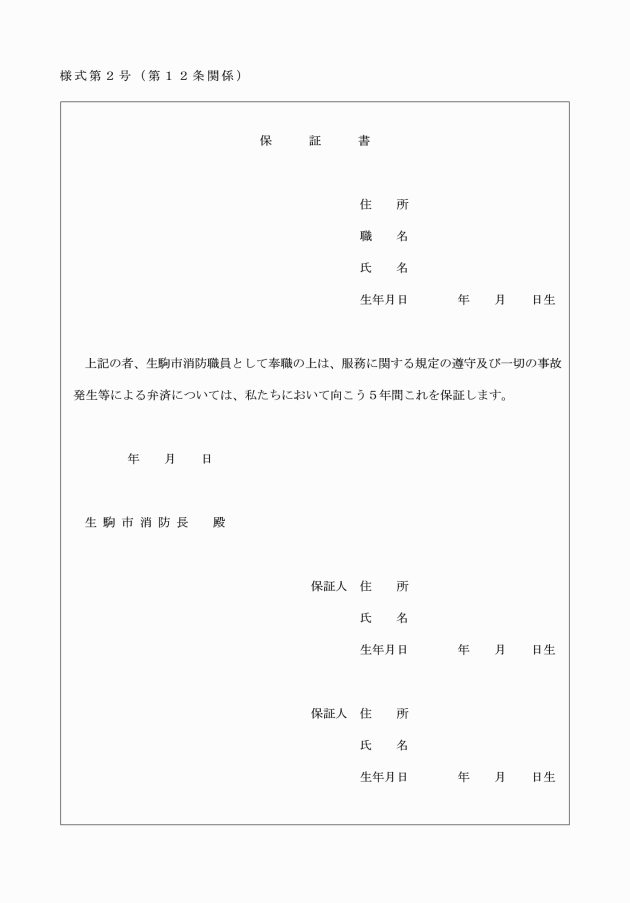

第12条 新たに採用された職員は、住所、本籍、学歴、資格及び免許等(以下「住所及び免許等」という。)を消防長に届け出るとともに、保証人2名が連署した保証書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防本部には、職員の住所及び免許等を記録した消防職員人事台帳(様式第3号)を備えなければならない。

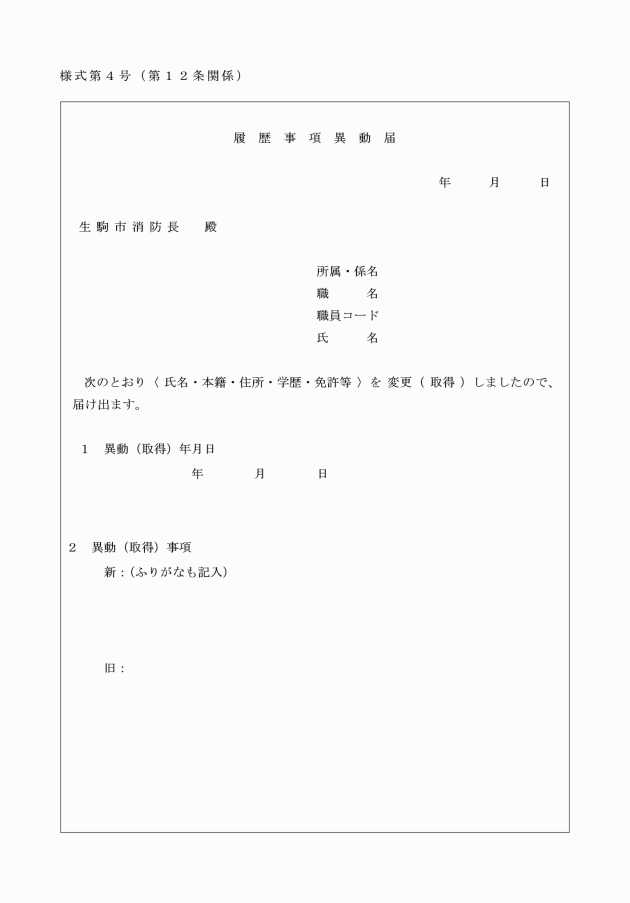

3 職員は、氏名、住所及び本籍を変更したとき、並びに学歴、資格及び免許等を取得したときは、速やかに履歴事項異動届(様式第4号)にその事実を証明する書類を添えて、所属長を経て消防長に提出しなければならない。

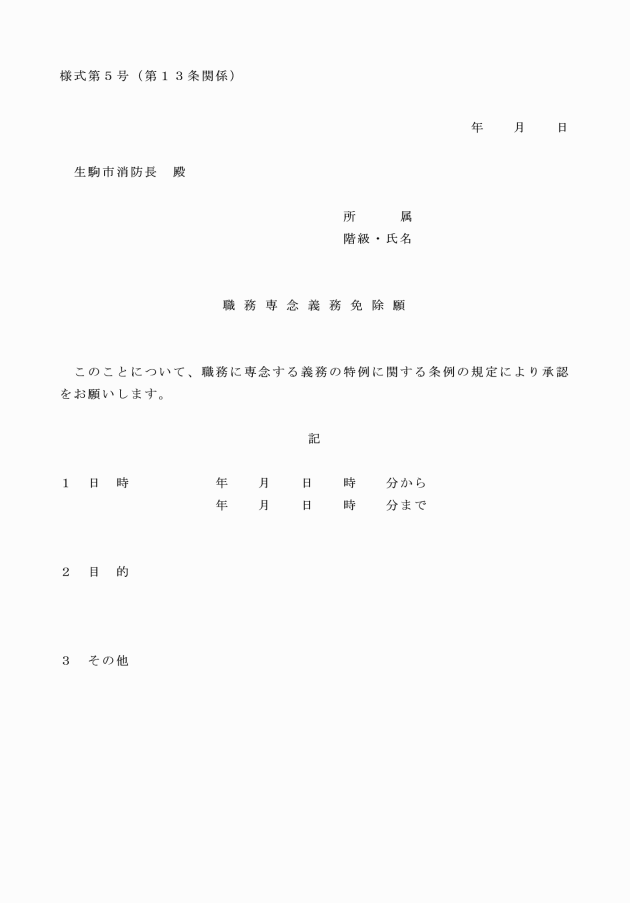

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年3月生駒市条例第2号)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第5号)により消防長の承認を受けなければならない。

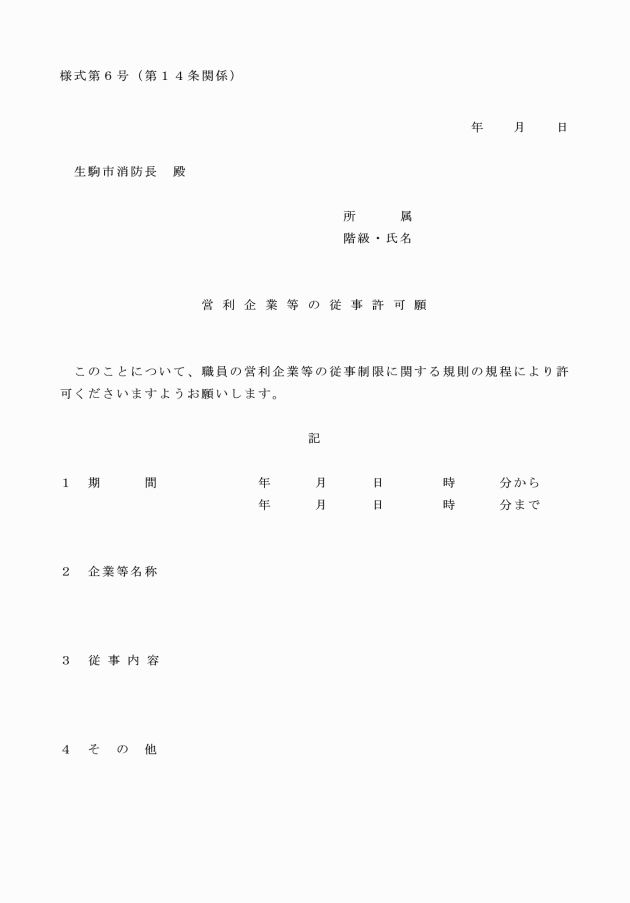

(営利企業等の従事許可等)

第14条 職員は、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和35年2月生駒市規則第1号)の規定により、営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可願(様式第6号)により消防長の許可を受けなければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第15条 職員は、裁判所、議会その他官公庁より召喚を受けて出頭する場合は、出頭の期日、出頭する官公庁、召喚事項等をあらかじめ消防長に届け出なければならない。

(庁舎の保全等)

第16条 職員は、庁舎の保全並びに機械器具、備品等の保管及び使用について最善の注意を払わなければならない。

(貸与品及び給与品の保管)

第17条 職員は、使用期限内にある貸与品及び給与品(以下「貸与品等」という。)の効用又は機能を完全に保持するよう努めるとともに、亡失、盗難等のないように留意しなければならない。

2 職員は、前項の貸与品等が亡失し、又は盗難等にあった場合は、速やかに所属長に届け出なければならない。

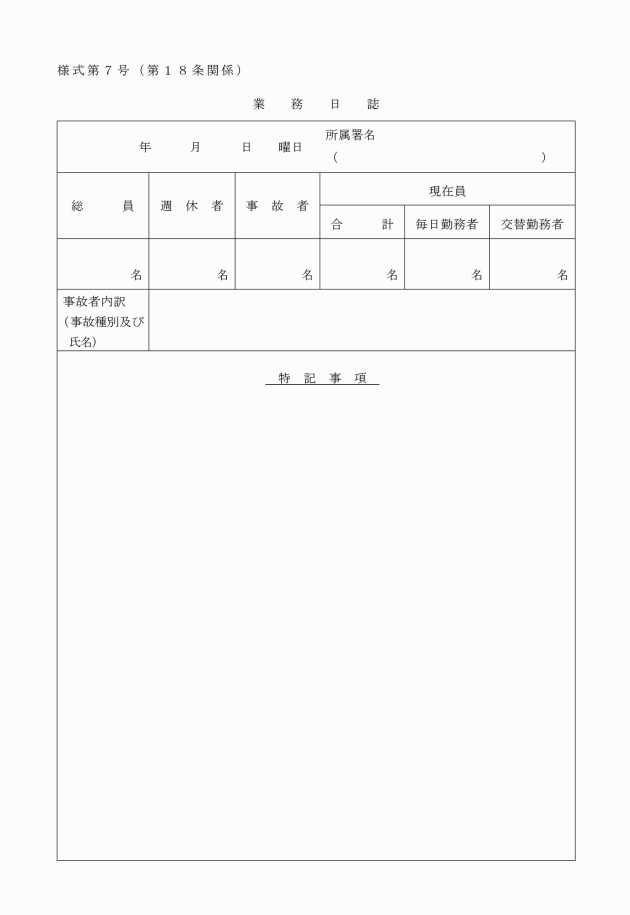

(業務日誌)

第18条 所属には、業務日誌(様式第7号)を備え、重要事項を簡記しておかなければならない。

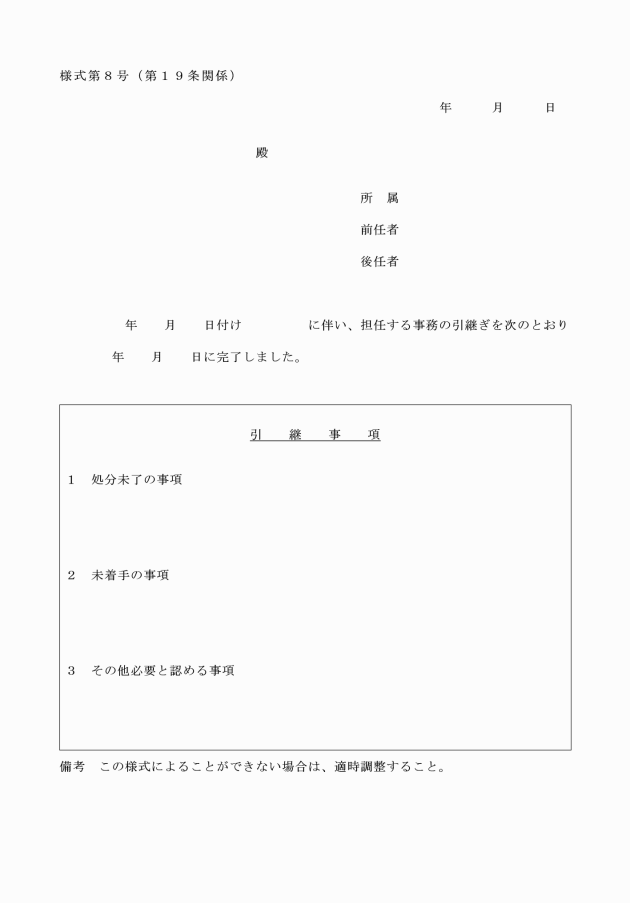

(事務の引継ぎ)

第19条 職員が、退職、休職、転任等となったときは、その日から3日以内に担任事務を引継ぎ、所属長にあっては消防長に、所属長以外の職員にあっては所属長に事務引継書(様式第8号)を作成し、提出しなければならない。ただし、所属長以外の職員の事務引継ぎにおいて、所属長が業務に支障がないと認める場合は、事務引継書に代えて、口頭又はその他の文書により担当事務を引き継ぐことができる。

第3章 休暇、欠勤及び時間外勤務等

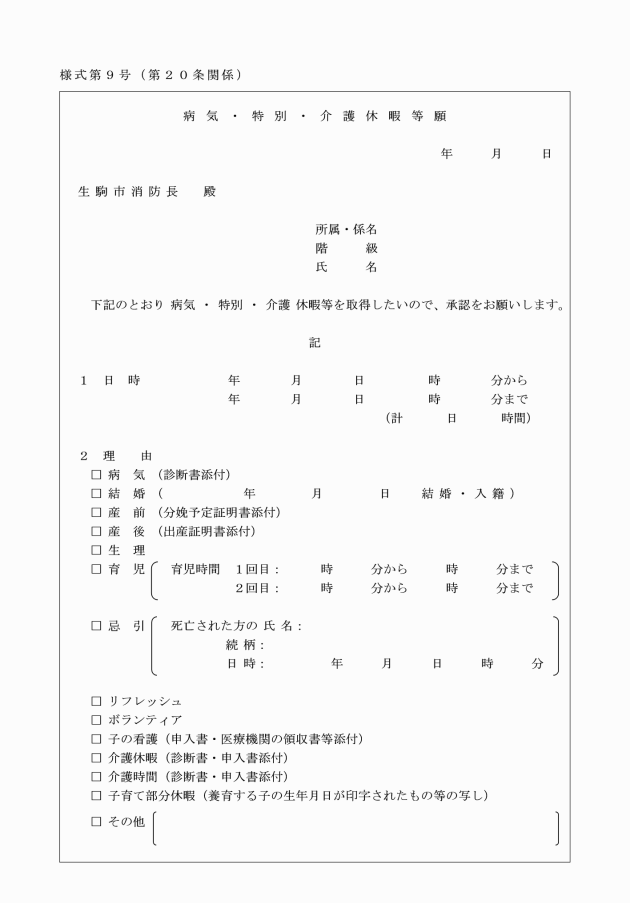

(休暇の願出)

第20条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ病気・特別・介護休暇等願(様式第9号)を消防長に提出しなければならない。ただし、傷病、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ休暇願を提出できないときは、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかに提出しなければならない。

2 傷病のため休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添えて提出しなければならない。

(平29消本訓令甲5・一部改正)

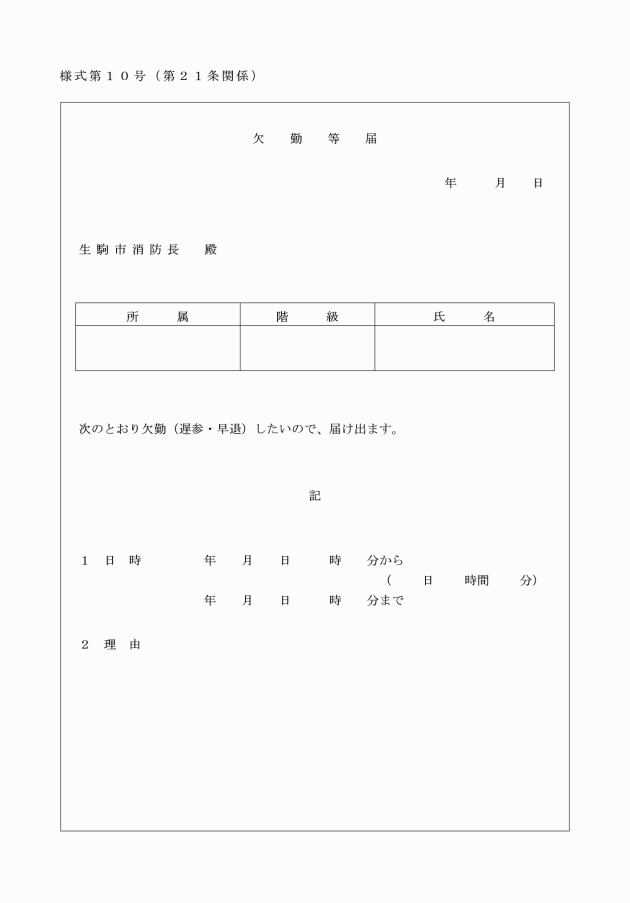

(欠勤等の届出)

第21条 職員は、休暇又は職務に専念する義務の免除その他法令、条例等により勤務することを免除された場合のほか、正規の勤務時間に勤務しない場合は欠勤とし、あらかじめ欠勤等届(様式第10号)を消防長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかに提出しなければならない。

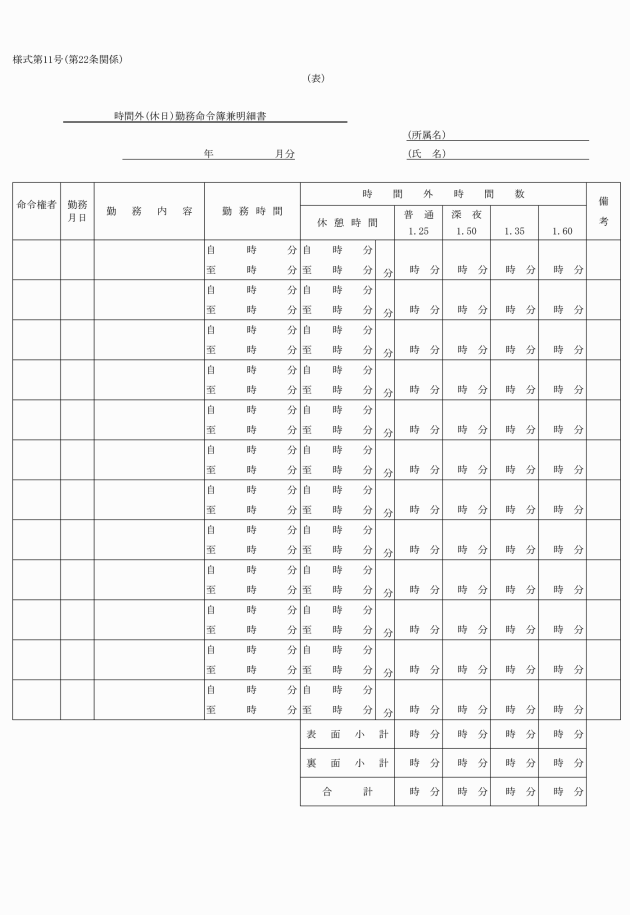

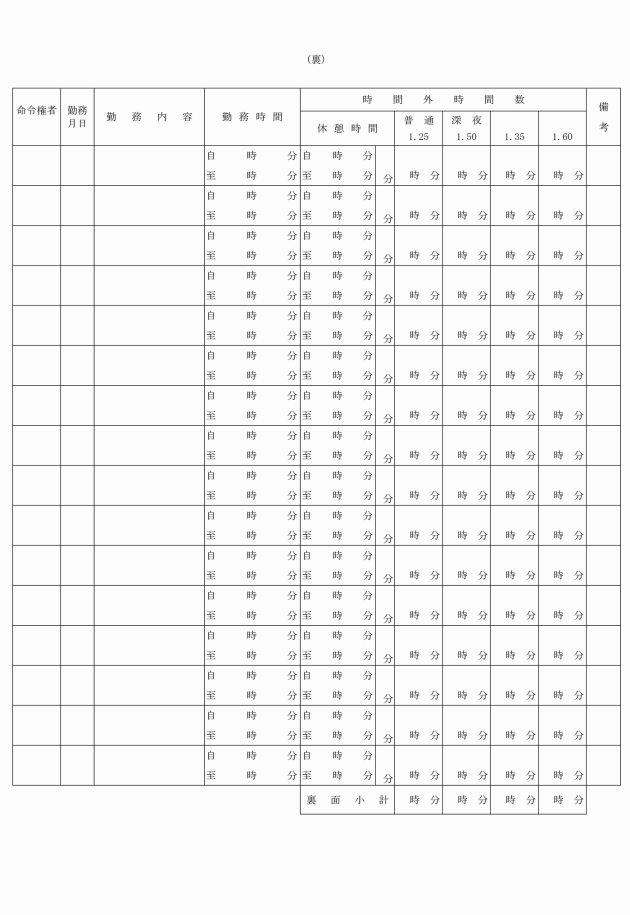

(時間外勤務及び休日勤務)

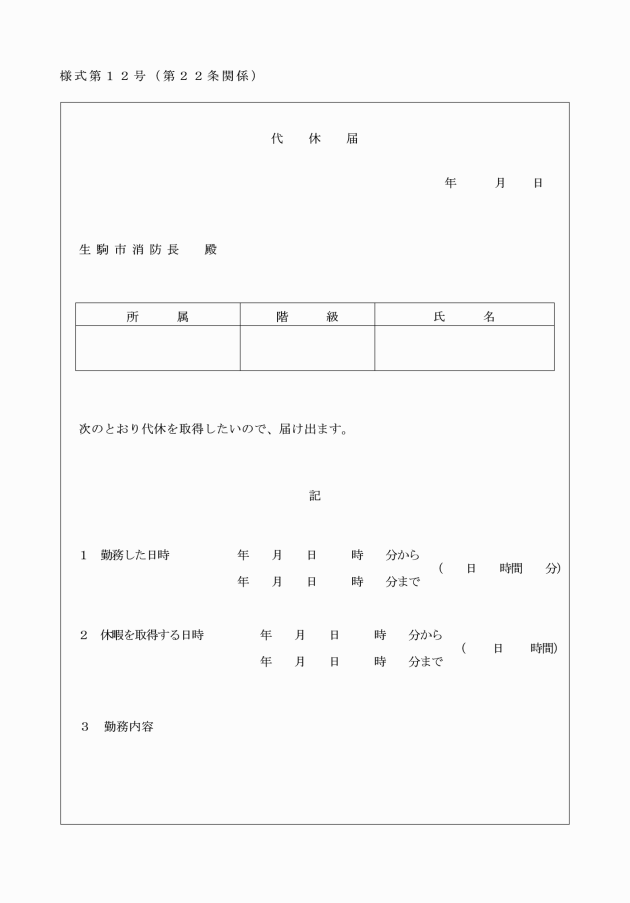

第22条 所属長は、職員に正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日若しくは休日の代休日に勤務させようとするときは、時間外(休日)勤務命令簿兼明細書(様式第11号)により命じなければならない。

2 職員は休日に勤務することを命じられた場合において、当該休日の代休日の指定を希望するときは、代休届(様式第12号)を所属長に提出しなければならない。

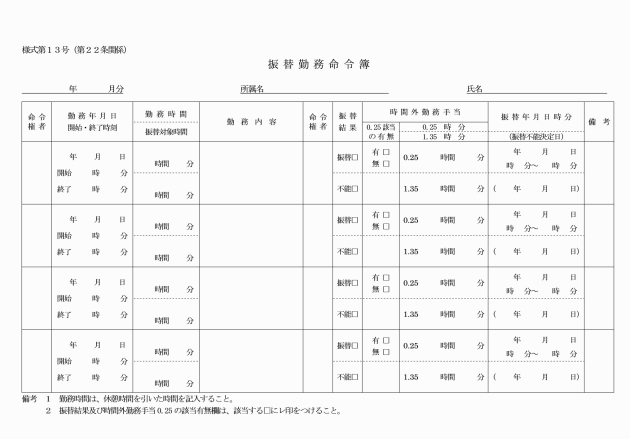

3 所属長は、職員に生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月生駒市条例第3号)の規定のよる週休日に振替等を行って勤務させようとするときは、振替勤務命令簿(様式第13号)により命じなければならない。

(過労勤務時の休養)

第23条 所属長は、特に過労な勤務に服した職員に対し、一定時間を限り、休養を与えることができる。

第4章 出退勤及び出張

(出退勤の記録)

第24条 職員は、出勤したとき、又は退庁するときは、タイムレコーダーにより出退時刻を自ら記録しなければならない。

2 職員は、出張等やむを得ない理由によりタイムレコーダーに出退時刻を記録できないときは、所属長の承認を受けなければならない。

(旅行命令簿)

第25条 所属長は、職員に出張を命令するときは、旅行命令簿により命じなければならない。

(平28消本訓令甲2・一部改正)

(出張中の事故)

第26条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 病気その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第27条 出張を終えた職員は、上司に直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に復命書を提出しなければならない。

第5章 勤務交代

(勤務交代)

第28条 所属長は、勤務体制の確保を図るため、交替勤務者の交代(以下「勤務交代」という。)について確実に行わなければならない。

2 勤務交代は、別に定めるところにより点検を実施し、所定の引継ぎを確実に行わなければならない。

3 勤務交代をしたときは、幹部は、その交代の状況その他必要事項を所属長に報告しなければならない。

(勤務交代における遵守事項)

第29条 勤務交代に当たっては、次の事項について遵守しなければならない。

(1) 所要の人員以下で勤務交代をしてはならない。ただし、所属長の許可を受けたときは、この限りでない。

(2) 勤務交代中に火災その他の災害等が発生したときは、当務となる職員が先に出場し、非番となる職員は所属長の指示に従わなければならない。

(3) 火災その他の災害の現場に出場中であって、勤務交代ができない場合は、所属長の指示に従わなければならない。

(4) 上司から特に命ぜられた場合のほか、独断で勤務交代をしてはならない。

第6章 指導監督

(幹部の責務)

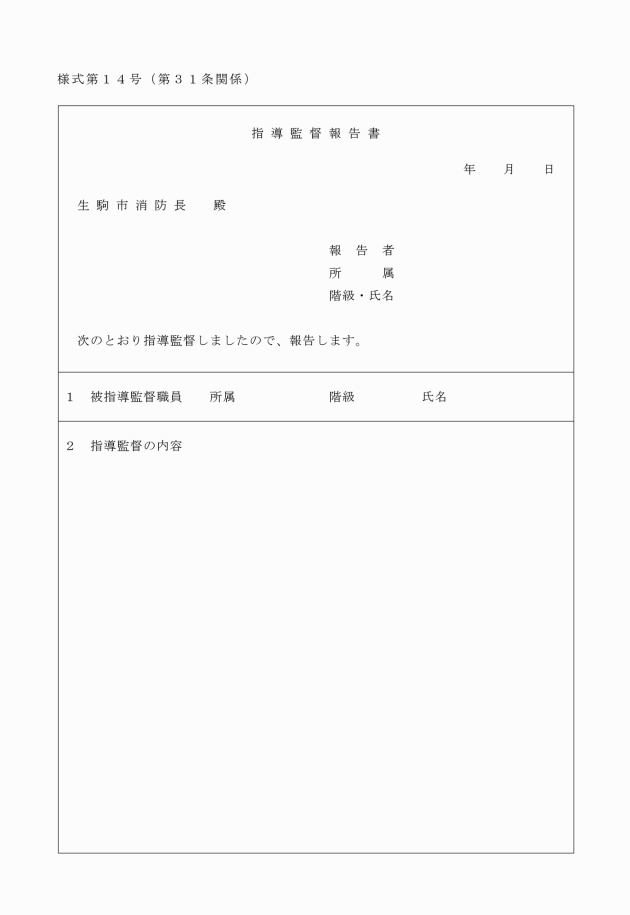

第30条 幹部は、それぞれの職責に従い、管理又は監督下にある職員(以下「部下」という。)を掌握するとともに、適正な職務執行及び服務規律を保持するよう指導監督しなければならない。

2 幹部は、常に公平に部下と接し、あわせて意思疎通を図り、必要な指導及び助言を行わなければならない。

3 幹部は、的確な指揮命令により、安全及び衛生管理を適切に行わなければならない。

4 幹部は、職務執行にあたって、率先して部下の模範となるよう努めなければならない。

(1) 賞罰に関係ある職員の状況

(2) 物的及び人的事故の状況

(3) 傷病者その他特別な指導監督を要する職員の状況

(4) その他文書によって報告することが適当と認める事項

(指導監督の責任区分)

第32条 所属長は、指揮系統に従って指導監督の責任区分を指定し、幹部の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。

第7章 雑則

(施行の細目)

第33条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

附則(平成28年3月消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令(以下「旧訓令」という。)の規定により提出されている様式は、この訓令による改正後の訓令の規定により提出された様式とみなす。

3 この訓令の施行の際現に存する旧訓令の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年3月消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(平29消本訓令甲5・全改、令3消本訓令甲2・令6消本訓令甲1・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)

(平29消本訓令甲5・令3消本訓令甲2・一部改正)

(令3消本訓令甲2・一部改正)