○生駒市庁舎管理規則

昭和56年10月26日

規則第11号

生駒市庁舎管理規則をここに公布する。

生駒市庁舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物(附属施設、設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。

(2) 本庁 生駒市東新町8番38号に所在する庁舎をいう。

(平3規則12・平5規則7・平25規則38・一部改正)

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎の管理上必要な指示を受けたときは、その指示を誠実に守るとともに常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 次の表に定める区分により、庁舎管理者を置き、これらの者に庁舎の管理の権限を委任するものとする。

庁舎の区分 | 庁舎管理者 |

本庁(議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等を除く。) | 総務課長 |

議場その他議会の事務部局の所管に属する事務室等 | 議会事務局次長 |

消防本部(消防署を含む。) | 消防本部総務課長 |

上記以外の課、所、室等の所管に属する庁舎 | 当該課、所、室等の長 |

2 庁舎管理者は、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における火災盗難等の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃及び整とんに関すること。

(4) 庁舎の使用の規制に関すること。

(5) その他庁舎の保全に関すること。

3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要な事項を市長に報告しなければならない。

4 庁舎管理者に事故あるときは、庁舎管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

(平2規則4・平3規則12・平4規則6・平5規則7・平11規則13・平25規則38・一部改正)

(管理責任者)

第5条 別表第1に定める担当部所に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、庁舎管理者を補佐し、担当部所の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

2 管理員は、庁舎管理者又は管理責任者の指示を受けて前項の事務室等の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに火災の予防及び盗難の防止を図らなければならない。

3 管理員は、前項に規定する任務を遂行するに際し必要があるときは、事務室等への立入制限等必要な措置を講ずるものとする。

4 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を庁舎管理者又は管理責任者に報告しなければならない。

(駐車場の指定等)

第7条 庁舎に用務がある者以外の者は、庁舎内に駐車してはならない。

2 庁舎管理者は、庁舎内に駐車しようとする者に対し、駐車場所を指定し、又は駐車を禁止することができる。

(令3規則3・一部改正)

(庁舎の目的外使用)

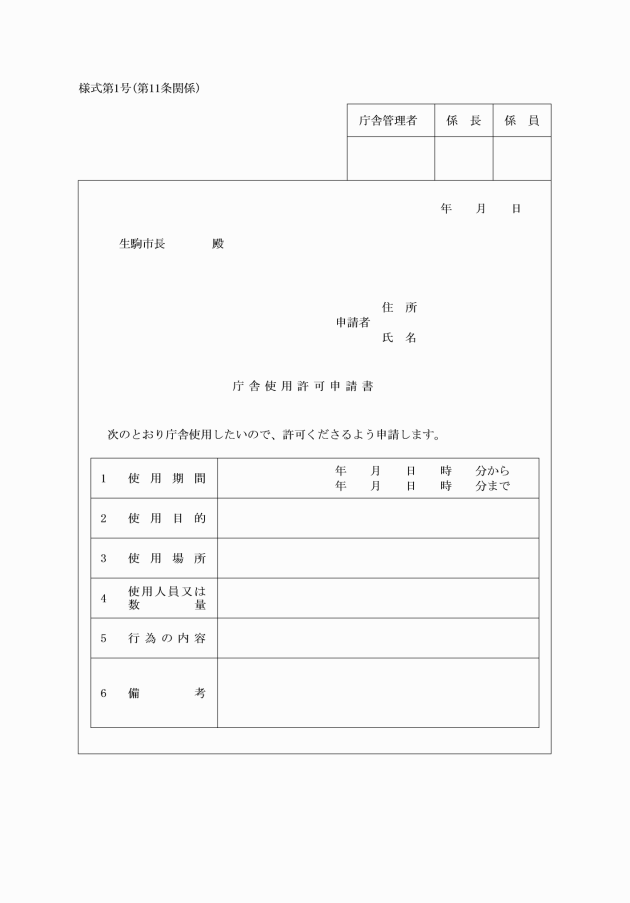

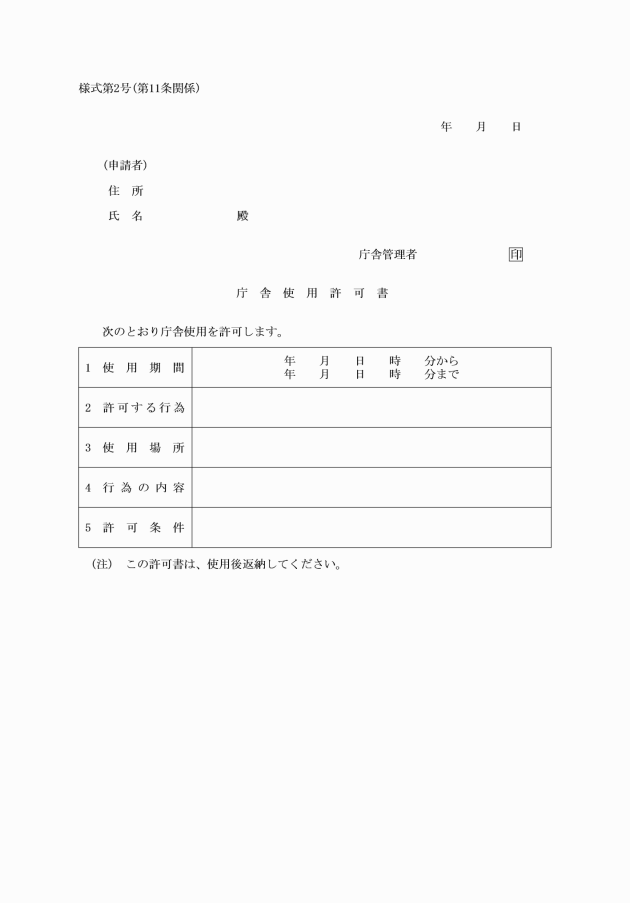

第9条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が市の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第10条 何人も庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカード、拡声器、宣伝カーその他これらに類するものを所持し、又は持ち込もうとする行為

2 庁舎管理者は、前項の許可申請書の提出があったときは、速やかにその可否を決定して申請者に通知しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(許可の取消し)

第12条 庁舎管理者は、前条第3項の条件又はこの規則に基づく指示に違反した者に対しては、許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第13条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の事務室等へ立ち入ろうとする者に対し立入りを禁止することができる。

第14条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

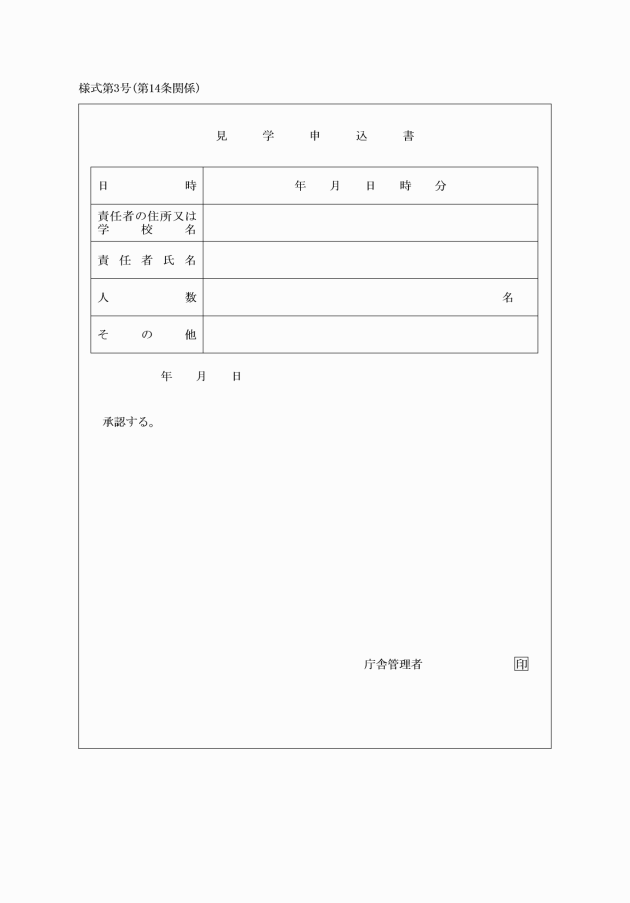

2 多数の者が見学の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、当該立ち入ろうとする者は、その責任者を定め、見学申込書(様式第3号)によりあらかじめ庁舎管理者に申し出なければならない。

(令3規則3・一部改正)

(禁止及び退去命令)

第15条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずるものとする。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとしている者

(3) 粗暴な行動又はでい酔等により他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 庁舎を破壊し、損傷し、若しくは落書し、又はこれらの行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はしようとする者

(6) 放歌高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者

(7) 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄附の強要若しくは押売りをし、又はしようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

2 管理員は、前項各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、事務室等の管理上必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は事務室等から退去を命ずるものとする。

(令5規則6・令6規則15・一部改正)

(撤去又は搬出命令等)

第16条 庁舎管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者に対して直ちにその物件を撤去させ、又は庁舎外へ搬出を命ずるものとする。

2 庁舎管理者は、前項の物件の所有者又は占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないとき、若しくは緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。

(倉庫等の立入禁止)

第17条 庁舎内の倉庫、書庫、機械室、宿直室、電話交換室その他庁舎管理者又は管理員を指定した場所には、関係のある者又は用件がある者以外の者は、出入りしてはならない。

(防火管理者)

第18条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第19条 庁舎における火災の予防に万全を期するため、各室に火元責任者を置き、管理員又は管理員が指定した者をもって充てる。

2 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する場所の火災予防に従事しなければならない。

3 火元責任者は、自己の管理する室の入口又は見やすい場所に、火元責任者標示板によりその氏名を標示するものとする。

4 火元責任者に変更が生じた場合は、前項により遅滞なくこれを標示するものとする。

(火災予防)

第20条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については、防火管理者の定めるところによる。

(火災の通報等)

第21条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに消防署及び防火管理者に通報するとともに、消火器又は消火栓等を開いて応急消火作業を行わなければならない。

(退庁時の戸締り)

第22条 職員は、退庁時に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに出入口及び室を完全に閉鎖し、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

(施行の細目)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 生駒市庁舎管理規則(昭和48年8月生駒市規則第11号)は、廃止する。

附則(昭和57年4月規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年7月規則第10号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

附則(昭和58年11月規則第26号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

附則(昭和58年12月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年12月規則第15号)

この規則は、昭和60年12月7日から施行する。

附則(昭和61年4月規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年1月規則第2号)

この規則は、昭和62年1月10日から施行する。

附則(平成2年4月規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年5月規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年7月規則第23号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

附則(平成11年4月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年9月規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月規則第10号)抄

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年12月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている様式は、この規則による改正後の規則の規定により提出された様式とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年3月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年6月規則第15号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

附則(令和7年3月規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平2規則4・平6規則23・平14規則16・平20規則6・平25規則15・平26規則10・平28規則6・平29規則12・令2規則22・令7規則10・一部改正)

担当部所 | 管理責任者 |

本庁地階 | 地域共生社会推進課長 |

本庁1階 | 市民課長 |

本庁2階 | SDGs・公民連携推進課長 |

本庁3階 | 都市づくり推進課長 |

本庁4階 | 広報広聴課長 |

別表第2(第6条、第8条関係)

(平5規則7・平6規則23・平14規則16・平22規則9・平25規則15・平25規則38・平27規則5・平28規則6・平30規則6・令2規則22・令7規則10・一部改正)

事務室等 | 管理員 |

応接室 | 秘書課長 |

特別会議室 | |

市民相談室1 | 課税課長 |

市民相談室2 | 防犯交通対策課長 |

宿直室 | 人事課長 |

休憩室 | |

医務室 |

(令3規則3・旧様式第2号繰上、令3規則27・一部改正)

(令3規則3・旧様式第3号繰上)

(令3規則3・旧様式第4号繰上、令3規則27・一部改正)