コラム:誇りをかけて守る伝統産業 ~高山の茶筌づくり~

高山茶筌のルーツは室町時代まで遡ります。大和鷹山城主の次男、鷹山民部丞入道宗砌(たかやまみんぶのじょうにゅうどうそうせつ)が創始と伝えられています。茶道の祖の村田珠光から千利休へと、茶道の隆盛と共に茶筌作りが活発になり、現在も高山茶筌はすべて職人の手作業によりつくられています。その国内生産のシェアは、全国の90%以上を占めています。

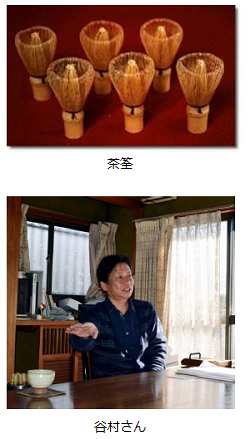

この伝統産業である茶筌づくりを受け継いでおられる奈良県高山茶筌生産協同組合の谷村さんに、茶筌づくりについてうかがいました。

~~~材料となる竹は、高山近辺や近郊から調達しています。高山は、寒暖の差が大きいので、竹が引き締まるのではないでしょうか。

茶筌づくりの作業は大変な仕事です。一日7本の茶筌を完成させて一人前と言っています。起きてから寝るまでが職人の仕事で、一日14時間くらい作業にあてるんです。夜の方が作業に集中できますね。

安価な海外製品が流入する中、先代が何とか日本の茶筌づくりを途絶えさせなかったのは、偉業だと思っています。茶筌づくりは家業なので、使命と誇りを感じています。技術を受け継ぐものとして、技術を守り抜いていくという自覚を持つことが大切。ずっと日本でつくり続けていくという、文化を守る姿勢はものづくりに共通するものではないでしょうか。

工芸品というのは、高山で職人が一つ一つつくった結果生まれたものですが、価値はそれができあがる背景にあると思います。買い手にはこの背景の部分もちゃんと理解し、評価してほしいですね。一見同じ製品に見えても、背景の違いを理解すれば、また違って見えてくる。これはまちなみでも同じことで、まちの成り立ちなどの背景を理解することで、まちをより味わうことができる。

目が利く「文化人」が増えてほしいと切に思っています。価値観が変化し、古美術や骨董を求める人が少なくなってきました。良いもの、本物に価値を認め、お金を支払うような文化が廃れつつあります。

最近では、茶筌づくりのほかに、茶の文化を広めるための教室を開催しています。子どもと親が体験できる機会も、イベントに合わせて提供しています。茶筌を身近に感じることで、関心・興味を引き出し、次の担い手を増やしたいですね。

高山茶筌のルーツは室町時代まで遡ります。大和鷹山城主の次男、鷹山民部丞入道宗砌(たかやまみんぶのじょうにゅうどうそうせつ)が創始と伝えられています。茶道の祖の村田珠光から千利休へと、茶道の隆盛と共に茶筌作りが活発になり、現在も高山茶筌はすべて職人の手作業によりつくられています。その国内生産のシェアは、全国の90%以上を占めています。

この伝統産業である茶筌づくりを受け継いでおられる奈良県高山茶筌生産協同組合の谷村さんに、茶筌づくりについてうかがいました。

~~~材料となる竹は、高山近辺や近郊から調達しています。高山は、寒暖の差が大きいので、竹が引き締まるのではないでしょうか。

茶筌づくりの作業は大変な仕事です。一日7本の茶筌を完成させて一人前と言っています。起きてから寝るまでが職人の仕事で、一日14時間くらい作業にあてるんです。夜の方が作業に集中できますね。

安価な海外製品が流入する中、先代が何とか日本の茶筌づくりを途絶えさせなかったのは、偉業だと思っています。茶筌づくりは家業なので、使命と誇りを感じています。技術を受け継ぐものとして、技術を守り抜いていくという自覚を持つことが大切。ずっと日本でつくり続けていくという、文化を守る姿勢はものづくりに共通するものではないでしょうか。

工芸品というのは、高山で職人が一つ一つつくった結果生まれたものですが、価値はそれができあがる背景にあると思います。買い手にはこの背景の部分もちゃんと理解し、評価してほしいですね。一見同じ製品に見えても、背景の違いを理解すれば、また違って見えてくる。これはまちなみでも同じことで、まちの成り立ちなどの背景を理解することで、まちをより味わうことができる。

目が利く「文化人」が増えてほしいと切に思っています。価値観が変化し、古美術や骨董を求める人が少なくなってきました。良いもの、本物に価値を認め、お金を支払うような文化が廃れつつあります。

最近では、茶筌づくりのほかに、茶の文化を広めるための教室を開催しています。子どもと親が体験できる機会も、イベントに合わせて提供しています。茶筌を身近に感じることで、関心・興味を引き出し、次の担い手を増やしたいですね。